A partir du 8 juin 2013, la revue de presse se poursuit Ici

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Le 7 juin 2013

Journées de la mer, ce week-end

Source : Sud Ouest

Chaque année le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie organise, début juin (1), une manifestation mettant la mer à l’honneur.

Chaque année le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie organise, début juin (1), une manifestation mettant la mer à l’honneur.

En

2013, le thème « Pêche responsable et cultures marines » a été choisi.

Pour cette manifestation nationale, l’association Pêche, carrelets et

moulinets a déposé une proposition d’animation basée sur le milieu

marin, espace que se partagent les loisirs et les métiers de la mer.

Après l’étude du dossier, cette animation a été labellisée et figure

parmi les animations nationales.

Pour

une sensibilisation au développement durable en toute harmonie de ces

activités, l’association Pêche, carrelets et moulinets présentera les

réglementations de la pêche maritime de loisir à pied, du bord ou en

bateau, à partir de documents transmis par la direction départementale

des territoires et de la mer, et une exposition sur les différents types

de pêche au carrelet.

Les

métiers de la mer seront représentés par le Comité régional de la

conchyliculture et le Lycée de la mer du littoral de

Bourcefranc-le-Chapus, avec une présentation de l’établissement et des

formations qui y sont enseignées.

(1) Demain samedi 8 et dimanche 9 juin, de 14 heures à 18 h 30, à la Cité de l’huître. Entrée gratuite.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Les offices et prestataires touristiques du bassin d’Arcachon ont été invités à une journée afin de découvrir sur le terrain les sorties pescatourisme, pêche, ostréiculture.

Le Bassin, c’est aussi un « territoire de vie », des métiers à vivre, comme ici l’ostréiculture et à partager avec les touristes, l’été.

Philippe

Pérusat, maire d’Andernos-les-Bains et président de la commission

tourisme au sein du Syndicat intercommunal du bassin d’Arcachon est venu

hier à la rencontre des représentants des offices de tourisme du Bassin

et des prestataires touristiques. Curieux de connaître les ressentis

des professionnels après leur virée matinale sur les eaux du Bassin. Une

rencontre conviviale organisée au Noroît sur le boulevard de la Plage, à

l’initiative du Siba et de sa directrice tourisme Isabelle Galinier.

Tout

un groupe, ravi, venait en effet de tester « in situ » les prestations

offertes par Pescatourisme du Fonds européen de la pêche (axe 4)

coprésidé par Jean-Michel Labrousse (pêche) et Olivier Laban

(ostréiculture).

« Ce n’est pas une balade… »

Pescatourisme

? Pour le quatrième été consécutif, les ostréiculteurs et les pêcheurs

du bassin d’Arcachon vont proposer d’amener des touristes sur leur

bateau au cours d’une marée, pour leur faire découvrir leur vie et

surtout leur travail. Le pescatourisme, mis en œuvre par les trois

intercommunalités du bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre, réunit une

quinzaine d’ostréiculteurs et une dizaine de pêcheurs.

«

Il s’agissait de permettre à tous ceux susceptibles de proposer ces

sorties de bien connaître le produit, explique Isabelle Galinier. Car il

faut savoir pour mieux conseiller ! Une sortie pescatourisme sur le

Bassin n’est pas une balade comme une autre. Il faut pouvoir dire aux

gens intéressés ce qu’il en est. On fait ceci ou cela, il faut des

bottes, etc... C’est un moment de partage. Ma vie, c’est la vôtre ! Cela

permet aussi de montrer aux visiteurs que le Bassin, ce n’est pas qu’un

lieu touristique. C’est un territoire de vie, des pêcheurs, des

ostréiculteurs ».

Resserrer les liens

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

“Arrêté” par le préfet puis un vote des élus du Syndicat mixte du bassin de Thau (SMBT), le Schéma de cohérence territoriale, ou Scot, est soumis depuis lundi à enquête publique. Jusqu’au 5 juillet, les habitants peuvent le consulter et émettre des avis qui précèderont celui d’une commission d’enquêteurs. Un document d'urbanisme à la philosophie unanimement saluée dont certains points divisent pourtant les élus qui l'ont élaboré, dont le président de Thau Agglo, Pierre Bouldoire, et celui du Syndicat mixte, François Commeinhes...

"C’est

un excellent document dans l’élaboration duquel nous sommes entrés avec

beaucoup d’espoir." Mais qui ne fait pas l’unanimité, s’empresse

d’ajouter Pierre Bouldoire, président de Thau Agglo, maire de Frontignan

et membre du comité syndical du SMBT. "Le Département a donné un avis

négatif, les conchyliculteurs sont hésitants..." Même si, sur la

philosophie générale, le patron de Thau Agglo assure qu’"on ne peut être

contre le Scot". Et garantit que "si des choses sont revues, nous

reverrons notre position."

Pierre

Bouldoire et les communes qui le suivent (*) estiment en tout cas que

les points de désaccord ne tiennent pas du détail. Ils déplorent par

exemple que dans "un document local, des partenaires extérieurs, Région

et Etat, ont été mieux entendus que nous". Concrétisation avec

l’hinterland : "C’est contraire au développement durable. Pourquoi

l’envisager si loin du port (à Poussan, Ndlr) alors que des zones

existent ?", adossées au port. Du reste, le président de Thau Agglo

rappelle que "le port de Sète a traité jusqu’à 8 millions de tonnes avec

moins de stockage qu’aujourd’hui".

Mêmes

réserves sur le développement économique en général, Pierre Bouldoire

regrettant que ce document "gèle 85 % du territoire du point de vue

foncier".

Évoquant

la “rupture d’urbanisation” dont l’Etat a imposé le maintien à

Balaruc-les-Bains (au bois de Saint-Gobain), ce dernier estime qu’"en

entérinant cette zone verte, on entérine la pollution qui....

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Compréhension

des mortalités d’huîtres en méditerranée et soutien à la mise en place

d’une ostréiculture méditerranéenne pérenne.

Bio-ressources marines Biodiversité/Ecosystèmes

1

Avez-vous une idée d'activité(s) nouvelle(s) pour votre

domaine/secteur, basée sur la recherche & l'innovation grâce à

laquelle le Languedoc-Roussillon pourrait devenir un des leaders

européens à 5 – 7 ans ?

Depuis

2008, la production ostréicole régionale qui représente 10% de la

production nationale, est sévèrement touchée par des épisodes de

mortalités. Les pertes financières pour les entreprises de la région LR

sont estimées à 10 M€/an.

Ces

mortalités d’huîtres sont multifactorielles, dépendant de stress

environnementaux, de pathogènes (virus et bactéries), des pratiques

culturales et du statut génétique et physiologique des animaux. Les

huîtres cultivées en région LR sont issues de naissains provenant de la

façade atlantique probablement peu adaptés aux conditions locales

d’élevage. Le poids des facteurs impliqués dans les mortalités avec

leurs spécificités régionales doit être analysé afin de mieux les

prévoir et de disposer d’outils pour les réduire.

En

s’appuyant sur les acteurs de la recherche publique et privée en région

réunissant des experts de l’analyse des génomes à l’écologie des

systèmes, nous proposons une action de recherche intégrée sur les

mortalités d’huîtres pour aider la filière ostréicole régionale et nous

positionner comme leader européen dans ce domaine. Notre action sera

centrée sur la définition de mesures prophylactiques efficaces, et

l’aide à la production par le réseau professionnel local d’une huître

adaptée au milieu méditerranéen.

La

région pourra donc avoir un rôle de leader dans la mise en place de

solutions innovantes face aux mortalités d’huîtres et transférables à

d’autres sites.

2 Expliquez quelles seraient les innovations (ou type d'innovations) attendues et à quelle échéance?

1

– Aide à la mise en œuvre de mesures prophylactiques permettant de

limiter l’impact des stress environnementaux sur les mortalités (3 à 5

ans):

(i) Caractérisation des facteurs associés aux épisodes de mortalités d’huitre en LR.

(ii) Détermination de leur poids respectifs dans le déclenchement des mortalités pour l’adaptation des pratiques culturales.

(iii) Développement d’indicateurs de stress chez l’huître pour la surveillance in situ.

2 – Soutien à la production d’une huître résistante et adaptée à l’environnement méditerranéen (5 à 7 ans):

(i) Caractérisation de marqueurs d'une meilleure capacité de survie des huitres en milieu méditerranéen.

(ii)

Génération d’une souche d’huître locale adaptée à l’environnement

méditerranéen par des plans de sélection accélérés grâce à l’utilisation

d’outils de transcriptomique et génomique.

(iii) Utilisation en écloserie d'une microflore probiotique favorable à la survie des huîtres et utilisable en prophylaxie.

3 En quoi votre proposition présente t'elle une dimension collective ?

Les

objectifs de la proposition sont ambitieux et ne peuvent être atteints

que par la collaboration et contribution des acteurs institutionnels et

professionnels du développement de la filière conchylicole en LR,

d’acteurs de la recherche publique et privée.

Ces

travaux s'inscrivent dans le cadre du réseau MerLR qui fédère les

laboratoires impliqués dans le domaine des ressources et écosystèmes

marins du Languedoc-Roussillon. Ils viennent également en soutien aux

projets de développement d’une conchyliculture régionale portés par les

structures professionnelles.

Partenaires :

- CRCM (comité régional conchylicole de Méditerranée)

- CEPRALMAR (Centre d'Etudes et de PRomotion des Activités Lagunaires et MARitimes)

- Réseau Mer LR

- UMR Ecosym (Equipes: RIME, ETDA, DROP, PE)

- Laboratoire 2EI (laboratoire Ecologie te Evolution des Interactions, UMR 5244 CNRS/UPVD) Perpignan.

- IFREMER LER/LR (Laboratoire Environnement Ressource / Languedoc-Roussillon)-Sète

- IFREMER LALR (Laboratoire d’Aquaculture en Languedoc Roussillon) et Plateforme expérimentale de Palavas les flots

- La plateforme Technoviv (UPVD et financée par la région LR)

- Société SkuldTech (Biopole Euromédecine II, Montpellier)

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Il déniche des marins en manque de navigation

Source : Sud Ouest

Le

sort d’un propriétaire de voilier n’est pas toujours enviable. Une fois

passée la première année de curiosité des copains, une fois que les

enfants ont fait leurs deux régates estivales à bord du bateau de papa,

et une fois que l’épouse de Monsieur a décidé de poser sac à terre parce

que faire chauffer la bouilloire à la gîte n’est pas sa tasse de thé,

une grande solitude s’empare du marin en mal d’équipiers.

Et c’est là qu’intervient Antoine Penot, le créateur du site Vogavecmoi. Une adresse Internet (vogavecmoi. com) où les équipiers en quête d’un embarquement et les skippeurs à la recherche de matelots se rencontrent. Le siège social de l’entreprise est basé à La Rochelle.

Antoine Penot, navigateur occasionnel formé aux actes notariés, voulait s’orienter vers une profession qui corresponde à sa passion pour la voile. « J’habitais alors Toulouse et, en dehors des deux stages de voile que j’effectuais chaque année, j’étais un peu seul dans ma passion. C’est comme cela que j’ai eu l’idée du site. »

Des « CV » de marins

Vogavecmoi.

com naissait il y a trois ans à La Rochelle, après un tour de France

des ports de plaisance en 21 jours et 270 escales pour promouvoir

l’idée.

Deux axes ont guidé la démarche. « Créer un site de référence où tout le monde se retrouve et travailler sur son identité. » Ainsi, chacun dépose son « CV » de marin, expérimenté ou pas, indique sa demande d’embarquement, ses attentes, fournit des photos. Le skipper peut préciser s’il attend une participation aux frais, le type de sortie qu’il propose, son expérience, etc.

« Dans 95 % des cas, le skipper n’attend pas de l’équipier sa fonction utilitaire seulement. Il recherche des personnes avec lesquelles il veut passer un bon moment. » Le client type, c’est un propriétaire de 55 ans et plus qui a du temps pour naviguer. Et un équipier de 18-35 ans qui n’a pas le bateau mais veut sortir en mer et apprendre ou découvrir. 5 150 annonces ont été enregistrées depuis le lancement du projet en 2010 et, désormais, Antoine Penot les enrichit d’un blog et poste des informations pratiques sur la plaisance.

28 000 visites

Le

succès est au rendez-vous. Le site a enregistré 13 500 inscriptions

depuis sa création, et son entrée dans le club des sites payants cet

hiver (39 € par an ou 30 € pour un semestre) n’a pas fait fléchir le

rythme de 600 adhésions mensuelles. « Début mai, un reportage de France 2

nous a ramené ces 600 inscriptions, mais en… deux jours. »...

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Le 6 mai 2013

Les Français préfèrent les produits aquatiques frais

Et tout particulièrement saumon et cabillaud qui représentent plus du tiers des achats en frais des ménages français...

Conseil « mer et aquaculture » de FranceAgriMer du 22 mai 2013

Source : FranceAgriMer

Et tout particulièrement saumon et cabillaud qui représentent plus du tiers des achats en frais des ménages français...

Conseil « mer et aquaculture » de FranceAgriMer du 22 mai 2013

Source : FranceAgriMer

Le

Conseil spécialisé de FranceAgriMer pour les produits de la mer, de

l’aquaculture et de la pêche professionnelle en eau douce s'est réuni le

22 mai 2013, à Montreuil-sous-Bois, sous la présidence d’Hervé Jeantet.

À l’occasion de cette séance, FranceAgriMer a présenté un point sur la

situation des marchés à l’international et sur le marché français pour

les premiers mois de l’année 2013. Le Conseil, informé de l’évolution de

la négociation de la réforme de la politique commune de la pêche (PCP),

en a tiré les enseignements pour les mesures à prendre par la filière

française. Également à l’ordre du jour de ce Conseil, les actions de

promotion et de communication pour les produits de la pêche et de

l’aquaculture en 2013.

Marchés internationaux : l’offre n’est pas toujours corrélée à la demande

Sur

le marché international des produits aquatiques, deux faits marquants

sont à noter depuis le début de l’année 2013 : d’une part, la nouvelle

envolée du cours du saumon (avec une demande toujours soutenue mais des

disponibilités limitées en Norvège et au Chili), d’autre part, la forte

hausse des échanges de cabillaud. Pour les crevettes d’élevage, la

demande sur le marché européen est forte, tandis que les disponibilités

en provenance d’Asie déclinent, renchérissant fortement les cours.

Le marché français : des apports en léger recul, des ventes qui se dégradent en valeur

Au

cours des douze derniers mois (cumul annuel mobile à fin avril 2013),

les volumes mis en vente en halles à marée ont reculé de 1 %, notamment

en raison de la diminution des apports de coquillages et crustacés. Le

prix moyen à la première vente a baissé de 5%, ce qui, couplé à la

baisse des débarquements, a entraîné une dégradation de 6 % de la valeur

des ventes.

Une demande peu dynamique sur le marché intérieur et des volumes importés en repli

Sur

douze mois (cumul à fin mars 2013), les importations de produits

aquatiques (hors farine, graisse et thon) reculent de 4% en volume. Le

prix moyen étant en hausse de 1 %, la valeur des importations diminue de

3%.

À

noter, la progression de 4 % des volumes de saumon importés, tirés par

l’accroissement des filets réfrigérés (+ 53% sur douze mois), même s’ils

restent minoritaires par rapport aux poissons entiers.

Sur

douze mois, le prix moyen du saumon a connu une évolution heurtée : une

première phase de poursuite de la baisse des prix à l’import, suivie

d’une forte hausse en raison d’une baisse brutale de la production sur

le premier trimestre 2013 : + 27% pour le saumon entier réfrigéré, + 22%

en filet (par rapport à la même période de 2012).

Les

exportations de produits aquatiques (hors farine, graisse et thon)

augmentent de 2 % en volume, pour un prix moyen en baisse de 3 % et, de

ce fait, la valeur des exportations recule de 1 %. Les volumes exportés

de la majorité des produits vers les pays clients historiques de la

France (Espagne, Italie) sont toujours en repli, en raison du contexte

économique difficile.

Hausse des achats des Français en produits aquatiques frais

À

fin mars 2013, les achats de poisson frais par les ménages poursuivent

leur progression (+ 1 % en volume par rapport aux douze mois

précédents), à la faveur d’un repli du prix moyen.

Ces

évolutions s’expliquent principalement par l’augmentation du volume des

achats de saumon frais (+ 17 %), qui représentent un quart du volume

des achats de poisson frais et du volume de ceux de cabillaud (+ 13 %),

grâce à un prix en repli de 4 % pour les deux. Sur le premier trimestre

2013, la croissance des achats de cabillaud (due à l’augmentation des

captures en Europe du nord) est si importante que sa part volume dépasse

désormais celle du saumon dans les achats de poisson frais par les

Français (respectivement 21 % et 19,8 % en mars 2013).

Les

coquillages frais enregistrent également une hausse du volume des

achats (moule + 10 %, coquille Saint-Jacques entière + 10 %, noix + 17

%), alors que les crustacés frais subissent une baisse des achats,

surtout marquée pour la langoustine (- 16 %), en raison du manque de

disponibilité.

La

consommation des produits traiteurs est en recul sur douze mois (- 2 %

en moyenne). Les achats de saumon fumé et de crevettes et gambas cuites

progressent grâce à une baisse de leur prix. La consommation des

produits surgelés et des conserves est en baisse (poissons surgelés - 7

%, conserves de poissons - 5 %).

Pour en savoir plus : Note de conjoncture pêche et aquaculture, FranceAgriMer, 22 mai 2013

Le 5 mai 2013

Notre planète est bleue, cultivons là… la région Languedoc-Roussillon au cœur du développement aquacole.

Source : 3S-en-LR

1

Avez-vous une idée d'activité(s) nouvelle(s) pour votre

domaine/secteur, basée sur la recherche & l'innovation grâce à

laquelle le Languedoc-Roussillon pourrait devenir un des leaders

européens à 5 – 7 ans ?

Contexte

global : la « Croissance Bleue » définie par le parlement européen (COM

2012-494) pour développer le potentiel inexploité des océans, mers et

côtes de l'Europe, identifie 5 domaines dont l’aquaculture, où un effort

de l’UE stimulera croissance à long terme et emplois dans l'économie

bleue, conformément aux objectifs de sa stratégie 2020.

Contexte

LR : 2nd pôle mondial de recherche en agronomie qui abrite sur son

territoire, les acteurs pionniers du développement aquacole français et

européen : (i) la recherche (Ifremer, INRA, Cirad, IRD), la formation

supérieure (CNAM-INTECHMER, CREUFOP, Université de Montpellier 2), (iii)

le privé (SCEA Les Poissons du Soleil, bureaux d’études IDEE, SIAM,

AquaRhéak, producteur de micro-algues GREENSEA, Mycrophyte et l'aquarium

Mare Nostrum,…).

L’idée

: valoriser ces atouts et favoriser la propagation des connaissances et

la diversification technologique, en positionnant la région LR comme un

des territoires majeurs d’innovation en aquaculture en regroupant ses

forces scientifiques, d’enseignement et d’application industrielle :

mise en synergie/réseau des hommes (centre d’excellence recherche et

formation) et des outils (plateformes expérimentales de recherche).

Cette action s'inscrit dans le cadre du réseau MerLR qui fédère

l'ensemble des laboratoires et équipes travaillant dans le domaine du

littoral, de la mer et de leurs ressources à l'échelle du

Languedoc-Roussillon.

2 Expliquez quelles seraient les innovations (ou type d'innovations) attendues et à quelle échéance ?

3 En quoi votre proposition présente t'elle une dimension collective ?

4

Quelles sont les compétences (scientifiques, technologiques,

marketing, commerciales, logistiques...) nécessaires pour développer

votre proposition ?

5 Quels seraient les outils opérationnels nécessaires ?

6 Pouvez vous chiffrer le coût global estimé pour ces outils ?

7

Justifiez en quoi votre proposition nécessiterait des financements

publics et précisez éventuellement en quelle proportion ?

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Le 4 juin 2013

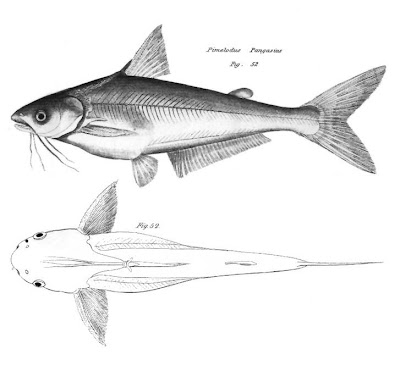

Les farines animales sont de retour, pour les poissons d'élevage

Du porc ou de la volaille, voilà ce que pourront offrir à leurs poissons les éleveurs dans les fermes aquacoles. La commission européenne autorise le retour de ces farines animales à partir du 1er juin Ces farines étaient interdites depuis 2001 et les professionnels n'en veulent pas.

Source : France 3 Poitou-Charentes par Nicole Brémaud

Reportage d'Olivier Riou et Patrick Mesner, intervenants : Thomas Lescuyer, Technicien, Jean-Sébastien Bruant, Directeur de la Ferme du Douhet

La décision fait polémique :

Dans cette ferme aquacole du Douhet dans l'ile d'Oléron, la première écloserie de poisson marin de France, on se refuse de nourrir les poissons avec les farines. Ce professionnel, comme nombre de ces confrères, s’est engagé dans une charte de qualité et la décision de l'Europe surprend et scandalise.

Selon le Monde les professionnels de l'aquaculture ne veulent pourtant pas de cet étiquetage-là, comme ils l'ont indiqué au ministre de la pêche, Frédéric Cuvillier. Le Comité interprofessionnel des produits de l'aquaculture (CIPA) préfère miser sur sa propre charte de qualité, intitulée "Aquaculture de nos régions", qui, dit-il, exclura toute forme de PAT tant que celles-ci déplairont aux consommateurs.

L’utilisation des farines animales pour les ruminants est interdite depuis 1997, en raison des risques de contamination par l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) ou « maladie de la vache folle ». L’interdiction avait été étendue en 2001 aux aliments pour tous les animaux de consommation.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Source : TF1 par Anne-Claire HUET

Nicolas Dupont-Aignan a livré du poisson au ministère de l'Agriculture, pour protester contre la réintroduction des farines animales dans la nourriture des poissons d'élevage.

Les farines animales font leur grand retour dans l'alimentation des poissons

Source : TF1 par Anne-Claire HUET

Les farines animales avaient été interdites après le scandale de la vache folle dans l'Union Européenne. Bruxelles considère qu'il n'y a plus de risque sanitaire et les autorise à nouveau dans l'alimentation des poissons d'élevage.

Attention ! Dès samedi, les poissons d'élevage ont pu changer d'alimentation et être nourris... avec des farines animales. Interdites depuis 2001 dans l'Union Européenne, celles-ci font leur grand retour. Mais au passage, elles changent de nom pour ne pas réveiller les mauvais souvenirs liés au scandale de la vache folle. Désormais, il faut parler de protéines animales transformées, protéines composées de sous-produits de volailles et de porcs propres à la consommation humaine (alors que les anciennes farines animales étaient composées de sous-produits d'animaux impropres à la consommation).

Pour comprendre le changement, un petit retour en arrière s'impose. A la fin des années 1990, l'Union Européenne interdit les farines animales pour les ruminants (vaches, moutons...) en raison des risques de contamination par l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), plus communément appelée "maladie de la vache folle". En 2001, cette interdiction s'étend à tous les animaux de consommation : poissons, porcs et volailles inclus. Résultat, le nombre de cas d'ESB dans l'UE passe de 2.167 en 2001 à seulement 45 en 2009, selon l'Organisation mondiale de la santé.

Une décision "conforme aux avis scientifiques récents"....

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Nicolas Dupont-Aignan a livré du poisson au ministère de l'Agriculture, pour protester contre la réintroduction des farines animales dans la nourriture des poissons d'élevage.

Depuis samedi, l'Europe autorise l'alimentation par les farines animales dans les élevages de poissons, nourriture prohibée depuis la crise de la vache folle.Nicolas Dupont-Aignan est allé livré du poisson au ministère de l'Agriculture en signe de protestation.

Le président de Debout la République, Nicolas Dupont-Aignan, a symboliquement livré du poisson au ministère de l'Agriculture vendredi pour protester contre la réintroduction des farines animales dans l'élevage des poissons à compter de samedi dans l'Union européenne. Ce mode d'alimentation était prohibé depuis la crise de la "vache folle" mais la Commission européenne a autorisé son retour en février, une décision qui a fait polémique. "Le gouvernement s'est couché complètement. C'est une démission totale des autorités publiques. On sait que c'est dangereux et on cède. Cela montre bien qu'on ne maîtrise plus rien", a protesté M. Dupont-Aignan, président de DLR et député non-inscrit.

La France non, les autres oui

"Nous avons remis du poisson frais à l'accueil du ministère, comme ça M. (Stéphane) Le Foll pourra en manger une dernière fois", a ajouté le parlementaire. Dix jours après la décision de la Commission européenne cet hiver, François Hollande avait affirmé, depuis le Salon de l'Agriculture, que la France ne réintroduirait pas les farines animales dans l'élevage des poissons. Mais pour Nicolas Dupont-Aignan, "c'est autorisé, de fait, pour les produits importés. Cela créé une nouvelle concurrence déloyale pour nos éleveurs".

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Pour tous les amateurs de crustacés, l'arrivée d'une nouvelle table toute consacrée aux fruits de mer est une joyeuse nouvelle.

Voilà cinq mois que la petite Cave à huîtres a vu le jour sur le quai Vendeuvre, coincée entre le Bistrot basque et le bar-brasserie le Balto. Elle affiche régulièrement complet : on ne compte pas plus de quatorze places à l'intérieur, et moins d'une dizaine à l'extérieur.

L'huître chaude au camembert

Au menu, pas de fioritures : l'huître d'Asnelles est reine, en directe provenance de la ferme ostréicole La Calvadosienne, propriétaire du restaurant. Une formule particulièrement avantageuse y est proposée le midi à 9,90€ : le choix entre 12 huîtres n°3 ou n°4, 9 huîtres chaudes, assiette de saumon ou assiette de foie gras, avec un verre de vin blanc et un café gourmand. A la carte, on peut déguster entre 6 et... 60 huîtres !

L'originalité réside dans les huîtres chaudes, qui peuvent être farcies au camembert, au roquefort, aux champignons ou à la persillade. Les plus gourmands pourront opter pour une assiette plus complète de fruits de mer (15,90€) ou même un plateau (25,90€). Si l'on met de côté la grande promiscuité des convives, qui peut être gênante pour certains, et l'attente parfois longue, tout concourt à faire de l'endroit le petit troquet de bord de mer qui manquait tant à Caen.

Pratique. La Cave à huîtres, au 24 bis quai Vendeuvre. Tél. 02 31 75 58 65.La Cave à huîtres ouvre tous les jours sauf le lundi. Elle est aussi ouverte le dimanche, mais seulement le midi.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

par Christophe NOISETTE , juin 2013

Le feuilleton scientifique et juridique du saumon transgénique (GM) « AquAdvantage » n’en finit pas. Une nouvelle étude confirme que ce saumon génétiquement modifié, s’il venait à quitter ses bassins d’élevage, pourrait devenir un danger pour les populations de saumons sauvages.

Krista Oke, chercheuse à l’Université Mémorial, à Terre Neuve, a publié une étude dans Proceeedings of Royal Society [1], qui montre que la truite brune (Salmo trutta), si elle s’hybride avec un saumon GM d’AquaBounty, engendre des hybrides qui, à 43%, ont hérité du transgène qui code pour l’hormone de croissance. De plus, ces descendants grossissent encore plus vite que les saumons GM de la première génération. Dans des conditions d’élevage, les hybrides transgéniques (quels que soient les parents) prennent, en moyenne, 2,1% de leur poids quotidiennement, contre 1,9% pour les saumons transgéniques, et entre 1,5 et 1,7% pour les poissons sauvages (truite, saumon ou hybride). Deuxième observation : ces hybrides transgéniques, du fait d’une croissance extrêmement rapide, sont aussi très voraces. En milieu semi-naturel – à savoir une reconstitution en laboratoire de cours d’eau rendus aussi naturels que possible, et donc où l’alimentation est en quantité relativement limitée - ces hybrides sont donc des concurrents redoutables : leur présence diminue de 82% la croissance des saumons transgéniques et de 54% celle des saumons sauvages.

Les auteurs ont pris soin de souligner que « le niveau naturel d’hybridation [entre le saumon et la truite] excède rarement 1% » et qu’ainsi il faut se garder de transposer ces résultats à un milieu totalement naturel.

Le patron d’AquaBounty a aussitôt réagi à cette étude pour en minimiser la portée. Pour lui, les saumons GM qu’ils produiront seront tous stériles et les hypothèses de cette étude ne se retrouvent pas en conditions naturelles. Mais la stérilité annoncée est-elle crédible ? Les moustiques transgéniques supposés « stériles », mis au point par Oxitec, se sont en fait avérés « un peu » fertiles, suffisamment pour transmettre leurs génomes modifiés à des populations sauvages [2]. La nature ne se maîtrise pas si facilement que cela, et ce projet démiurgique n’est qu’un fantasme de plus d’une humanité qui n’accepte pas la finitude du monde.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Le 3 juin 2013

Marine Harvest lance Olav's et ferme ses usines bretonnes

C'est la crise économique...

Marine Harvest ferme ses usines bretonnes... Et lance le saumon fumé Olav's sur le marché français...

C'est la crise économique...

Marine Harvest ferme ses usines bretonnes... Et lance le saumon fumé Olav's sur le marché français...

Marine Harvest : 450 emplois pourraient être supprimés.

Source : Ouest France

L'avenir de l'usine de Poullaouen reste sombre. La communauté de communes du Poher s'engage « pour accompagner le maintien et le développement de l'entreprise sur le territoire » alors que Le Télégramme annonce que 450 emplois pourraient disparaître.

Marine Harvest Kristen, qui transforme saumons et truites sur trois sites finistériens (Poullaouen, Landivisiau et Châteaulin), traverse une période agitée. Maiko Van der Meer, le PDG de l'entreprise dont le siège est situé à Bruges (Belgique), ne l'a pas caché lors d'un comité d'entreprise en avril dernier (Ouest-France du 23 avril). « Nous subissons une importante perte financière au premier trimestre 2013. La tendance ne s'inversera pas avant la fin de l'année. » En cause, la flambée des prix des matières premières. Du coup, la direction n'exclut aucune piste : plan social, chômage technique, fermeture du site de Poullaouen (200 salariés) et, même, carrément, de l'entreprise.

Selon Le Télégramme, Marine Harvest pourrait d'ailleurs annoncer la fermeture des usines de Poullaouen (29) et Châteaugiron (35) dès ce mercredi. Deux sites qui emploient pas moins de 450 personnes.

Un scénario qui a fait réagir Poher communauté. Le président Christian Troadec et le vice-président chargé du développement économique, Xavier Berthou, ont rencontré Christian Pasquier, le directeur général de Marine Harvest Landivisiau-Poullaouen : « Les élus de Poher communauté sont très soucieux d'accompagner le tissu économique local dans son développement et sa diversification. Le maintien de l'activité économique et de l'emploi est un enjeu primordial pour la collectivité », insiste Christian Troadec dans un courrier daté du 2 avril dernier.

Une nouvelle usine...

Pour en savoir plus sur la stratégie du groupe norvégien Marine Harvest (CA de plus de 2 milliards d'euros) : Bretagne : Dégraissage dans le saumon fumé

Le 1 juin 2013

Pêche de loisir. Lacs d'altitude tributaires de l'alevinage à partir de pisciculture

Pêche de loisir. Lacs d'altitude tributaires de l'alevinage à partir de pisciculture

Les lacs de montagne sont ouverts à la pêche depuis ce samedi 1er juin. Les lacs d'altitude resteront ouverts à la Pêche jusqu'en Octobre.

La pêche est ouverte dans les lacs de montagne de Savoie, mais elle reste très règlementée

Les lacs de montagne sont ouverts à la pêche depuis ce samedi 1er juin. Contrairement à la pêche en plaine, les lacs d'altitude sont interdits à cette pratique la moitié de l'année et, le reste du temps, les gardes pêche sont à pied d'oeuvre pour contrôler les prises.

Reportage. Lac de Chevril, en Savoie, à 1800 m d'altitude. Le jour d'ouverture de la pêche a toujours un petit parfum particulier pour les amateurs, mais ce samedi aux premières heures, il fallait aussi compter sur les gardes pêches, eux aussi de sortie pour s'assurer que les règles soient respectées.

Permis en bonne et due forme, quantité de poisson dans le panier, matériel utilisé, contenu du sac, tout est vérifié. Les règles sont strictes, un quota est fixé pour chaque pêcheur, pour permettre à tous d'en profiter. Ici, la truite et l'omble ne sont pas présents naturellement mais introduits chaque année à l'automne. Les réserves sont donc limitées.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Toujours pas de parade face à ces virus qui font des ravages dans l'étang.

Depuis quelques jours, herpès et vibrio virus affectent les tables conchylicoles de l'étang de Thau.

Des mortalités sont depuis quelques jours constatées dans les tables ostréicoles de l'étang de Thau, comme c’est régulièrement le cas, à l’automne et au printemps, ces dernières années.

Herpès et vibrio virus ont donc été une nouvelle fois au rendez-vous dès que la température des eaux de la lagune a dépassé les 16° C. Et, cette année encore, il est difficile d’établir une “grille” précise de ce qui succombe et de ce qui passe entre les mailles du filet. Encore moins pour quelles raisons...

"Tout dépend des lots, constate Philippe Ortin, le président du Comité régional conchylicole. On a déploré des mortalités sur des grosses huîtres comme sur des petites, sur des huîtres issues d’écloseries comme sur des cordes d’huîtres issues du captage naturel. Et on a appris qu’à Marennes, ça meurt aussi…"

La science appelée au secours

Pas de règle donc, qui puisse permettre de trouver une parade. Même si producteurs et scientifiques y travaillent. Car si l’idée du remède miracle (celui qui devait sauver l’étang moyennant une habile disposition de cordes de moules dans les parcs) est abandonnée, 55 familles d’huîtres issues d’une sélection orientée ont été préalablement implantées dans l’étang, "histoire de voir lesquelles résistent". L’université Montpellier 2 a également procédé à l’immersion de coquillages après traçage génétique.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

À la Une du "marin" cette semaine : les pêcheurs à pied restent des parents pauvres

Source : Le Marin

Longtemps sans statut professionnel, les pêcheurs à pied sont aujourd’hui officiellement membres à part entière du monde de la pêche. Mais peu reconnus cependant. Ce sont pourtant les premières sentinelles de l’état sanitaire du bord de mer. "le marin" de cette semaine fait le portrait de ce métier aux multiples facettes.

"le marin" revient aussi, bien sûr, sur l'accord des pays européens sur la politique commune de la pêche. C’est, comme toujours en matière de politique commune de la pêche, au milieu de la nuit (du 29 au 30 mai) qu’un accord politique a été trouvé pour réformer le règlement de base de la PCP. La fin des rejets est programmée, le RMD est en route, et la gestion des quotas pourra être revue par les États membres.

"le marin" évoque à nouveau la SNCM. Nouveau coup de théâtre : après l’hypothèse d’un retour à un plan de développement ambitieux, ce seraient finalement les options au rabais qui reprendraient le dessus pour la SNCM.

Autre dossier d'actualité, le Costa Concordia. À un mois du début de son procès, le rapport de l’administration italienne liste la série des mauvaises décisions du commandant du navire, Francesco Schettino. Également au sommaire: le devenir du port du Verdon à Bordeaux ; la libéralisation des ports européens ; une OP pour les pêcheurs de civelle et notre dossier consacré au grand port maritime de Nantes - Saint-Nazaire.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Le 31 mai 2013

Pas de soleil... Pas de plancton... Des moules toujours vides !!!

Source : Le Monde.fr par Audrey Garric

Ce n'est plus seulement le sujet de conversation du moment, mais désormais une réalité scientifique. Dans son bilan du printemps 2013, Météo France confirme des conditions météorologiques des plus dégradées pour les mois de mars, avril et mai, tant en ce qui concerne les températures que les précipitations et le taux d'ensoleillement. De quoi alimenter de plus belle l'agacement des Français.

Principale manifestation de ce mauvais temps : l'ensoleillement du printemps a été déficitaire sur toute la France, en particulier dans le quart nord-est. "Sur ces régions, des records de faible ensoleillement des deux dernières décennies devraient être battus", écrit Météo France.

Parmi les pires records : la station météorologique située entre Mulhouse (Haut-Rhin) et Bâle (Suisse) a enregistré 292 heures d'ensoleillement sur la saison contre 495 heures en temps normal, soit un déficit de 59 %. Les habitants ont subi 26 jours sans aucun soleil pour seulement 5 maigres journées ensoleillées (c'est-à-dire avec une fraction d'ensoleillement supérieure à 80 %). Les autres villes qui ont le moins pu profiter des rayonnements du soleil sont Langres en Haute-Marne (23 jours sans soleil, 60 % de déficit), ainsi que Dijon (Côte-d'Or) et Chambéry (Savoie, 20 jours).

Déficit de plus de 2°C en moyenne en mai

"Après un mois de mars froid notamment sur le nord et un mois d'avril proche des normales, le froid a fait son retour en mai", poursuit Météo France. De fait, sur l'ensemble de la saison, les températures sont inférieures de 1,3 °C par rapport aux normales (la moyenne de référence entre 1981 et 2010). Le mois de mai s'avère, anormalement, le plus catastrophique, avec un déficit de plus de 2 °C en moyenne – à l'exception du littoral méditerranéen. Les régions les plus touchées : le Sud-Ouest et le Nord-Est. La ville de Charleville-Mézières (Ardennes) a notamment enregistré la température la plus basse pour mars, avec - 13,8 °C le 13 du mois, un record depuis 1990. Au total, selon Météo France, il faut remonter à 1987 pour retrouver un printemps aussi frais.

Autre invitée non attendue de ce mois de mai, la pluie...

Comment expliquer une telle météo d'exception, alors que la température mondiale reste plutôt élevée ? "La situation actuelle est le résultat d'un 'régime de dorsale', dans lequel l'anticyclone des Açores est installé au milieu du bassin Atlantique. Ce qui permet à de l'air polaire de descendre sur l'Europe de l'Ouest", expliquait au Monde, vendredi, le climatologue Christophe Cassou, chercheur au Centre européen de recherche et de formation avancées en calcul scientifique (Cerfacs). Une situation qui explique un printemps estival, dans le même temps, en Europe du Nord et de l'Est, où la Russie et la Géorgie ont flirté avec les 30 °C.

Au-delà du moral des Français, le mauvais temps affecte l'économie. Alors que les productions de fruits et légumes accusent un retard de plusieurs semaines, la collecte de lait recule, et tourisme et cafetiers boivent la tasse, en espérant un été plus clément.

----------------------------------

Tourisme, agriculture : le mauvais temps fauche l'économie

Source : Monde.fr avec AFP et Reuters

La France traverse le printemps le plus froid depuis 1987 et de nombreux pans de l'économie en paient le prix.

Les fruits et légumes accusent un retard de maturation

En première ligne, les productions de fruits et légumes accusent un retard de plusieurs semaines en raison du mauvais temps et pour certaines, la saison est déjà compromise par endroits. "Ce n'est pas encore la catastrophe, mais il y a de quoi s'inquiéter au regard des prévisions météo pour les semaines à venir", résume Emmanuel Demange, directeur de la Fédération nationale des producteurs de fruits (FNPF).

Pour le melon par exemple, les plantations ont eu lieu en temps voulu, mais le "cycle végétatif est retardé dans tous les bassins de production", prévient Bernard Miozzo, responsable de l'interprofessionnelle. Un décalage de récolte amènerait la grande distribution à s'approvisionner chez les voisins (Maroc, Espagne) à prix cassés.

Dans l'Hérault ou le Gard, la récolte de cerises a commencé avec quinze jours de retard, indique un producteur. Et les "très grosses pluies en fin semaine dernière retardent la mise en place des cultures comme les tomates, les semis de maïs et de tournesol", ajoute André Bernard, président de la fédération des syndicats agricoles du Vaucluse.

Les professionnels redoutent en outre l'apparition de maladies dans la région. C'est déjà le cas de vignobles dans le Var, attaqués par les champignons. Plus au nord, ce sont les cultures sous serre qui sont gravement pénalisées par le manque de lumière et de chaleur : producteur de concombres près d'Orléans, Jean-Pierre La Noué estime à "environ 30 %" le déficit de sa production et à au moins autant celui des consommateurs sur les produits de saison...

En Alsace, la production d'asperges est réduite de moitié cette année, explique Franck Sander, secrétaire général de la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles (FDSEA) du Bas-Rhin. Entre la pluie et le froid, les tiges ne pointent pas et la saison a démarré avec trois semaines de retard cette année.

Les dégâts liés aux inondations et aux intempéries représentent des enjeux financiers "considérables" pour les agriculteurs, a estimé jeudi 30 mai le vice-président de la FNSEA, Joël Limouzin. "Trois semaines après le démarrage des inondations, on voit que les dégâts sur les cultures empirent et les enjeux financiers vont être considérables car, avec la perte de fourrage, l'élevage est aussi concerné", a-t-il déclaré.

Dominique Michaud, président de la Coopérative d'utilisation de matériel agricole (CUMA) Robe des champs, qui regroupe dix-sept producteurs de pommes de terre primeurs, a estimé leurs pertes à "6 000 tonnes sur 8 000". "On risque de perdre des marchés avec les grandes surfaces, c'est lourd de conséquences", a encore déploré M. Michaud.

Les vaches perturbées par la météo

La collecte de lait a reculé de 4 % en mars par rapport à mars 2012 et est attendue en repli de 6 % en avril, a indiqué mercredi Agreste, le service statistique du ministère de l'agriculture. "A cette période de l'année où habituellement la collecte atteint son pic de production, elle est fortement perturbée par les conditions climatiques très défavorables", explique-t-il.

Impossible de mettre les animaux en pâturage dans des champs détrempés. Les vaches restent à l'étable et produisent moins. Pour les agriculteurs, c'est la double peine, puisqu'ils doivent repasser en rations hivernales et puiser dans leurs réserves de fourrage pour nourrir leurs bêtes.

Au final, sur la campagne 2012-2013 achevée en mars, la collecte est en baisse de 2,3 %, la France n'atteignant pas son quota de production avec un déficit de collecte de la matière grasse de 1,5 million de tonnes, soit une sous-réalisation estimée à 5,7 % par rapport au quota fixé.

Dans l'Hexagone, par effet de ricochet, la production des principaux produits laitiers s'affiche aussi en repli sur le premier trimestre 2013 et les industriels puisent dans les stocks pour faire face à la demande.

Le BTP pas à l'abri du mauvais temps

Surconsommation d'électricité dans les foyers et les entreprises

Le tourisme en mauvaise posture

Les cafetiers boivent la tasse

Mais des stations de ski en profitent

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

La neige, si rare sur la côte, recouvre les quais du port de Sète. Le visage fermé, quelques pêcheurs assistent à la destruction d'un chalutier sorti d'usine il y a huit ans à peine. Un spectacle désolant, mais de plus en plus fréquent ; sur les cinq dernières années, la moitié de la flotte de pêche sétoise est partie à la casse. L'Union européenne, qui incitait les pêcheurs à investir dans des chalutiers plus performants il y a dix ans, offre aujourd'hui des primes à la démolition de ces mêmes navires. C'est que les merlus, anchois et sardines qui faisaient la fortune des pêcheurs sétois ont déserté les côtes méditerranéennes, victimes de la surpêche et de la pollution. Une pénurie à laquelle s'ajoutent la hausse des prix du carburant et les fluctuations absurdes des cours du poisson.

D'Aigues-Mortes à Cerbère, à la frontière espagnole, c'est tout le littoral languedocien qu'il faut réinventer. Car si la pêche périclite, le tourisme ne va pas mieux. Sur les quelque 180 kilomètres de côtes que compte la région, les stations balnéaires se suivent et se ressemblent. La « nouvelle Floride » est sortie de terre dans les années 1960 sous l'impulsion du général de Gaulle, pour désengorger la Côte d'Azur et concurrencer la Costa Brava espagnole. Accueillant des estivants aux revenus modestes venus profiter de la grande bleue, les résidences pullulent à La Grande -Motte, Palavas-les-Flots ou Port-Leucate. Les appartements y sont modestes : studios et deux-pièces constituent 70 % de l'offre locative de la côte.

Parfaitement adaptées au tourisme de masse d'après-guerre, ces installations ont désormais fait leur temps. Au-delà des problèmes environnementaux et des coûts occasionnés par la nécessaire rénovation de ces équipements usés, l'offre ne correspond plus aux exigences des touristes. Alors les stations balnéaires de la région tentent de proposer une offre plus haut de gamme, de réveiller une vie locale tout au long de l'année, et orientent les vacanciers vers un arrière-pays riche de sublimes paysages, de vestiges romains et autres châteaux cathares. Le joli portrait d'une région en mouvement, entre mer et lagunes.

Mathieu Cantorné

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Le 30 mai 2013

Huîtres : début des mortalités à Thau

Source : Le Marin

Les premières mortalités sont apparues sur l'étang de Thau avec un peu de retard par rapport aux années précédentes (DR).

Les petites huîtres meurent en masse dès que la température de l’eau se réchauffe depuis 2008. L’année 2013 ne fera pas exception à la règle : les premières mortalités ont été rapportées dans l’étang de Thau à partir du 20 mai. Cette année, le printemps a été froid avec quelques hausses brusques mais très ponctuelles de la température.

L’apparition des mortalités devrait, du coup, être plus tardive. L’hypothèse s’est déjà vérifiée en Méditerranée puisque le phénomène démarre en général au début ou au milieu du mois de mai. Une étude statistique menée à l’Ifremer tend à montrer que plus le premier pic a lieu tôt, plus le taux de mortalités au sortir de l’été est élevé. Si la logique est respectée, le phénomène 2013 pourrait être un peu moins intense que ceux des années passées.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Maryline Houssin, chercheuse au laboratoire Franck Duncombe de Saint-Contest, était "l’invitée de la rédaction", l’émission du mercredi midi sur Tendance Ouest (100.2 FM).

Quand parlez-vous de surmortalité ?

"On parle de surmortalité dès lors que plus de 30% des naissains d’huîtres meurent. Sur certaines périodes de l’année, on a atteint 80 à 90% de mortalité en 2008 et 2009. L’an passé, elle représentait autour de 60%. La Basse-Normandie se situe dans la moyenne nationale".

Quelle est la situation actuelle dans le Calvados ?

"Il existe deux sites de production sur nos côtes, à Meuvaines, près d’Asnelles, et à Isigny, dans la Baie des Veys. On en dénombre aussi dans la Manche, autour de Saint-Vaast-la-Hougue, fermaville, et bien sûr, dans les secteurs de Blainville, Gouville, Pirou, Portbail ou Barneville. Nous ne constatons pas encore de surmortalité en Normandie cette année".

Quelles sont les périodes à risque ?

"La surmortalité se manifeste souvent sur la période estivale. On la constate dès la fin du mois de mai et début juin, et surtout en juillet et en août. Dans le milieu naturel, les bébés-huîtres sont fécondés en été. Mais s’ils sont produits en écloserie, il peut y avoir un apport constant. Depuis deux ans, nous constatons que le taux de surmortalité est en baisse".

Comment l’expliquer ?

Sur quoi vos recherches portent-elles ?

Quels sont vos premières conclusions ?

Cette surmortalité est-elle inquiétante pour le consommateur ?

Une vie, 4 dates

1998. Arrivée au laboratoire Franck Duncombe

2003. Docteur au laboratoire en virologie, notamment des coquillages

2006. Chef de service en recherche et développement (micro-biologie)

2008. Se penche sur la surmortalité des huîtres

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Le 29 mai 2013

Basse-Normandie : le développement de l'aquaculture à l’étude

Réunissant 80 professionnels et acteurs économiques, le conseil régional organisait ce mercredi 29 mai une journée de réflexion sur le développement de l'aquaculture, l'une des principales ressources de la Basse-Normandie.

Pour Daniel Lefèvre, président du comité régional des pêches, l'aquaculture est sans doute une alternative valable pour la sauvegarde de la ressource vivante en milieu marin, mais pas la seule...

Pour Daniel Lefèvre, président du comité régional des pêches, l'aquaculture est sans doute une alternative valable pour la sauvegarde de la ressource vivante en milieu marin, mais pas la seule...

Source : France 3 Basse-Normandie par Catherine Berra

Journée de réflexion sur le développement de l'aquaculture, ce mercredi 29 mai, au conseil régional de Basse-Normandie © France 3 Basse-Normandie

La demande mondiale des produits issus de l’aquaculture augmente. La consommation européenne et française également. Et pourtant, la production aquacole française baisse.

Un paradoxe qui ressemble à une opportunité à saisir pour notre région, d'autant qu'elle dispose déjà de sérieux atouts en la matière : des industries présentes sur la majorité des activités, une offre de formation complète du Bac Pro au master et des centres de recherche en pointe.

La production mondiale aquacole a augmenté de 35 % depuis 2006. Pendant ce temps, la production en France a diminué de 16 % alors que la consommation, elle, augmentait. Du coup, le taux d’importation est passé de 60 % à 80 % en 10 ans.

Au total, l’aquaculture représente 11 400 emplois en France dans 3 500 entreprises.

En basse-Normandie, elle est largement dominée par la conchyliculture qui représentent 3 000 emplois et compte deux écloseries dont la principale est la SATMAR.

Au-delà, elle réunit principalement une ferme aquacole "Saumon de France" dans la rade de Cherbourg, une écloserie SALMO spécialisée entre autres dans les alvins de saumons à Gonneville, une ferme aquacole écologique à Gefosse-sur-Mer et de nombreux élevages piscilicoles. Avec Filpromer, Nutrifish, Dielen, Manche Marée, Lequertier, Granvil’mer et Marée du Cotentin, sur les activités de transformation, la filière aquacole bas-normande est complète.

Parallèlement, plusieurs formations sont proposées dans la région : du Bac Pro au lycée Maritime et Aquacole de Cherbourg au Brevet Professionnel au CFPPA de Coutances, jusqu’au BTS, Licence et Master à Intechmer en passant par la formation d’ingénieur agro alimentaire de l’ESIX.

Si on ajoute des centres et laboratoires de recherche déjà en lien avec les industriels et les formations, tous les éléments nécessaires au développement d’une véritable filière aquacole sont réunis en Basse-Normandie.

C’est pourquoi la Région a réuni les différents acteurs concernés pour évoquer les actions à mettre en œuvre pour favoriser son développement.E

Elle propose de travailler avec l’ensemble de ses partenaires institutionnels, professionnels et scientifiques, à l’émergence d'un Centre Régional de l’Aquaculture.

Il s’agirait en fait d’un institut sans mur à l’instar du Centre de Référence sur l’Huître, qui réunirait les acteurs industriels et de la recherche en Basse-Normandie (Université de Caen – Basse-Normandie, Intechmer, le SMEL, Ifremer, les laboratoires départementaux…). et aurait vocation à assurer une meilleure diffusion des connaissances, à accompagner l’innovation scientifique, technologique et également la création ou le développement d’entreprises dans ce domaine.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Informer : les assises de la pêche le 5 juin à Paris

Source : Ouest France

Les Assises de la filière pêche et produits de la mer centrent leurs débats sur la gestion et de la valorisation des ressources halieutiques.

Face à la crise, à la concurrence internationale et aux contraintes réglementaires et environnementales qui pèsent chaque année davantage sur leur activité, les professionnels de la pêche et des produits de la mer se regroupent. Le marin et PdM ont souhaité accompagner ce mouvement en offrant à l’ensemble des acteurs (pêcheurs, mareyeurs, transformateurs et distributeurs) un espace d’information et d’échanges sur la situation de la filière et ses perspectives.

Plusieurs centaines de représentants de tous les secteurs de l’économie de la pêche et des produits de la mer sont attendus pour participer aux conférences et débats animés par les journalistes du Marin et de PdM. Des conférenciers nationaux et internationaux de haut niveau : responsables politiques, élus, directeurs de grands organismes publics, dirigeants d’entreprises et de syndicats professionnels, d’associations, experts participeront aux tables rondes.

Lieu : Eurosites George V, 28, avenue George V, Paris 8e. Contacts inscriptions : Hélène Vandewalle. Tel : 02 99 29 69 71. E-mail : h.vandewalle@infomer.fr ou Jean-Ronan Le Pen. E-mail : jr.lepen@infomer.fr

Programme

9 h - 9 h 20 Ouverture : Frédéric Cuvillier, ministre délégué aux Transports, à la Mer et à la Pêche.

9 h 20 - 10 h : Gestion durable des stocks : où en sommes-nous au niveau mondial ? Surpêche : quelle réalité ? Mark Dickey-Collas, Professional Officer for Ecosystem Integrated Advice ; Kollavik Jensen, department programme coordinator, FAO

10 h - 11 h RMD (Rendement Maximal Durable), la solution ? Cécile Bigot, directrice, Direction des pêches maritimes et de l’aquaculture ; Javier Garat, président, Europêche ; Isabelle Thomas, députée européenne.

11 h 30 - 13 h "Zéro rejet" : comment fait-on ? Maurice Benoish, président, Port de Lorient-Keroman ; Marie-Joëlle Rochet, copilote de l’action "Obsmer", Ifremer ; Benoît Guerin, Secrétaire général, CCR Sud ; Emmanuelle Sauvion, Déléguée générale, France Filière Pêche

14 h 30 - 16 h Sortir du saumon-cabillaud : comment valoriser les espèces peu commercialisées ? Béatrice Dary, présidente, Halieutis. Olivier Dupuy, directeur général, Les Pêcheries de la Côtinière. Pierrick Lec’hvien, responsable des produits de la mer Système U. Pascal Jeanson, directeur marchés alimentaires, Sodexo. Jean-François Hug, président directeur général, Chancerelle. Marion Fischer, France Filière Pêche

16 h - 17 h Du zéro rejet au rejet valorisé : peut-on considérer le rejet comme une ressource ? Jean-Pascal Berge, directeur du Laboratoire Science et Technologie de la Biomasse Marine, Ifremer, Philippe Costenoble, directeur général, Copalis, Jean-Baptiste Delpierre, président, Pôle Aquimer.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Comme leurs pairs, Joëlle et Benjamins Paletta attendent le beau temps.

Pour les professionnels du port du Chichoulet à Vendres la saison est catastrophique, mais ils gardent le moral pour résister.

Une Tramontane glaciale soufflant en rafales, de gros nuages gris dans le ciel… Brrr ! Hier, au port du Chichoulet, à Vendres, entre deux rares rayons du soleil, c’est l’hiver à rallonge de ces dernières semaines qui jouait les gros bras.

Et justement, ce temps qui ne donne vraiment pas envie de mettre le nez dehors, les conchyliculteurs commencent à en avoir assez. Avec le froid de canard ambiant, les clients se font rares. L’embellie tant attendue, après un hiver maussade, ne pointe toujours pas le bout de son nez. Et du côté des professionnels, on fait grise mine.

"Comme chaque année, avec les fêtes, décembre a été un bon mois pour nous, relève Joëlle. À cette époque, les gens ont tendance à ne pas se priver. Mais ensuite, le premier trimestre a été très difficile."

"Le début de saison est catastrophique"

Benjamin Paletta Le printemps n’a pas arrangé les choses, comme l’explique Benjamin, son frère : "L’hiver est toujours rude, souligne-t-il. Mais cette fois, le début de saison est carrément catastrophique !"

En terme de chiffre d’affaires, chez les Paletta, on parle d’environ 20 % de baisse, par rapport aux années précédentes. Et la crise qui touche les ménages s’ajoute à la météo pourrie de ces dernières semaines.

"Lors du week-end de Pentecôte, c’est un peu reparti avec le beau temps, reconnaît Joëlle Paletta. Mais cela n’a pas duré. Les gens font aussi des achats plus ciblés qu’auparavant. Ils se rabattent plus sur les moules. Le classique, c’est moules, bulots et crevettes."

Les prix ont grimpé en flèche....

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Spécialisé dans la culture des naissains, le Vendéen d'origine voue une véritable passion à son métier. Il s'est installé depuis un an sur l'estuaire du Jaudy, à Trédarzec.

« Je suis venu pour travailler chez France Turbo »....

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Les deux tiers des naissains français d'écloserie grandissent dans les Pays de la Loire. Boostées par la demande grossie par la surmortalité des huîtres, les nurseries poussent en Vendée.

Trois cents entreprises dans la région

Paimpol. Boulgueff. Les travaux de la future zone ostréicole arrêtés (Le Télégramme)

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

25 mai 2013

Nous exigeons donc le respect des marins, de notre métier et des territoires maritime !

Pétition adressée à :

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Des résidents ont trouvé des saumons beaucoup plus gros que la normale dans la rivière Garnish, à Terre-Neuve (Canada), ce qui fait craindre le pire à une association de conservation.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Le groupe Mousquetaires utilise des producteurs sous sa marque à la place de sous-traitants et souhaite s'affirmer dans le marché de l'agroalimentaire.

Le groupe Mousquetaires utilise des producteurs sous sa marque à la place de sous-traitants et souhaite s'affirmer dans le marché de l'agroalimentaire.

Il s’agissait notamment de reconnaître 9 fruits et légumes différents. Pour la poire, la carotte et la pastèque, aucun souci. Par contre, 87% des enfants n’ont pas su identifier une betterave. 30% des écoliers n'ont pas reconnu des poireaux. Même proportion pour les figues et les courgettes...

Pour les steaks hachés, la moitié ont obtenu une mauvaise réponse. 20% ne savent pas que le poisson pané est fabriqué avec du poisson. Et enfin, plus de 60% n’avaient aucune idée de la composition d’une pâte.

Cela rappelle cette vidéo de Jamie Oliver (pour la promo de sa «food revolution») dans une classe de petits Anglais, qui confondent patates et tomates, et ne savent pas qu’on fabrique le ketchup avec ces dernières...

L’enquête s’est aussi penchée sur les habitudes alimentaires générales des enfants. Des résultats pas très rassurants non plus, puisque près d’un enfant sur quatre boit du sirop, du jus de fruit ou du soda à table. Et 10% des écoliers interrogés rajoutent systématiquement de la mayo ou du ketchup dans leur assiette.

Source : Agriculture et Environnement

Invité à participer au Grenelle de l’environnement, le WWF jouit d’une notoriété indiscutable. Un regard sur ses origines laisse cependant planer de sérieux doutes quant à ses motivations.

De toutes les associations qui seront présentes au Grenelle de l’environnement, le WWF est incontestablement considéré comme étant la plus respectable. Ses dirigeants - souvent des personnalités du monde des affaires ou de la haute société aristocratique - ainsi que ses partenariats avec des entreprises telles que Coca-Cola, Wall-Mart, Toyota, Canon, IBM, Carrefour ou Gaz de France, lui ont conféré une notoriété sans précédent, alors que ses campagnes historiques visant à « sauver les animaux sauvages » suscitent encore aujourd’hui un vaste élan de sympathie. S’y greffe désormais son combat contre le « réchauffement climatique global », thème totalement consensuel qui renforce le postulat selon lequel le péché de l’homme moderne serait de détruire la Terre. N’est-ce pas d’ailleurs le constat que dressait déjà le célèbre biologiste britannique et premier directeur général de l’Unesco Sir Julian Huxley, qui déclarait dès 1931 dans What dare I think : « La plupart des changements dans le passé ont été lents, tandis que depuis l’arrivée de l’homme et plus spécialement de l’homme civilisé, la vitesse de ces changements s’est considérablement accrue. [...] L’équilibre originel de la nature est perdu, détruit par la seule présence de l’homme » ? Quarante ans plus tard, cette vision du monde déborde largement des sphères pensantes de certains notables britanniques, au point où elle est même devenue hégémonique au sein du grand public. L’association à l’effigie du panda ayant joué un rôle essentiel dans cette évolution, il n’est pas inutile de s’attarder sur quelques-unes des personnalités qui en sont à l’origine.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Marine Harvest est contrôlé par le magnat John Fredriksen, 87e fortune mondiale selon Forbes. Armateur de supertankers, ce norvégien a pris la nationalité chypriote pour des raisons fiscales.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Source : Ouest France

Source : Ouest France

Les ostréiculteurs normands sont incités à conquérir des parts de marché dans des pays à fort pouvoir d'achat.

Le Crédit maritime s'ouvre de plus en plus à des secteurs comme le nautisme ou l'hôtellerie de plein air.

La PCC développée sur les bénitiers en Polynésie française : Sur le site de la CPS, un article relate le contexte de la filière et la mission conjointe CPS-DRM réalisée à Tatakoto et Reao en novembre-décembre 2012 pour la pose et le suivi de l’activité de collectage de bénitiers. Cliquer Ici pour en savoir plus...

Nils Van Wassenhove, Eric Malbrecq et Pascal Wullaert représentent la société Lobster Fish. Une entreprise belge d'importation de coquillages et crustacés. Vingt-cinq sortes d'huîtres sont à leur catalogue. Lundi, ils ont fait le déplacement depuis Bruxelles avec quelques clients dans le but de leur faire découvrir les produits normands. Des poissonniers, écailleurs et restaurateurs. Dix-huit personnes en tout.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Lancement de la campagne d’ensemencement d’alevins

Source : Horizons : Les barrages au service de l'aquaculture par Wassila Ould Hamouda le 12 mai 2013

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Les différents secteurs aquacoles nationaux doivent être informés au sujet :

Le Système d’information sur les ressources alimentaires et nutritionnelles en aquaculture fournira des renseignements sur:

La spiruline peut se consommer fraîche, durant vingt-quatre heures après la récolte, Jean-Michel et Nathalie de Poix la commercialisent séchée.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Le célèbre mollusque est désormais protégé par un label européen. Une bonne nouvelle pour les producteurs français.

La chaîne Sushi daily a ouvert deux kiosques dans les magasins de la Beaujoire à Nantes et de Saint-Herblain.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Le 28 mai 2013

La pétition des pêcheurs bigoudens marche très très fort !!!

Près de 900 signatures en 6 jours !!!

Cliquer Ici pour demander l'Arrêt immédiat des clapages en mer ! En finir avec le déversement des boues du port de plaisance de Loctudy sur les terriers des langoustines !

Ostréiculteurs et mytiliculteurs qu'attendez-vous ?

Pourquoi pas des pétitions pour aider la profession à réaliser ses projets conchylicoles (Filières moules/huîtres, moule de bouchot,...)

Les opposants au développement des élevages d'huîtres et de moules le font bien... Et ça marche ! De nombreux projets sont actuellement bloqués par les touristes et autres retraités : Filières de la Maleconche à Oléron, Filières à moules de Saint Coulomb/Cancale, Bouchot en Morbihan, Zone ostréicole à Paimpol,...)

Des pétitions afin de défendre tous ces projets de développement face au lobby touristique/plaisance et autres activités concurrentes... Les conchyliculteurs disposent d'un capital de sympathie avec la vente directe et la proximité des consommateurs qu'il va falloir valoriser... Signature de soutien...

Cliquer Ici pour demander l'Arrêt immédiat des clapages en mer ! En finir avec le déversement des boues du port de plaisance de Loctudy sur les terriers des langoustines !

Ostréiculteurs et mytiliculteurs qu'attendez-vous ?

Pourquoi pas des pétitions pour aider la profession à réaliser ses projets conchylicoles (Filières moules/huîtres, moule de bouchot,...)

Les opposants au développement des élevages d'huîtres et de moules le font bien... Et ça marche ! De nombreux projets sont actuellement bloqués par les touristes et autres retraités : Filières de la Maleconche à Oléron, Filières à moules de Saint Coulomb/Cancale, Bouchot en Morbihan, Zone ostréicole à Paimpol,...)

Des pétitions afin de défendre tous ces projets de développement face au lobby touristique/plaisance et autres activités concurrentes... Les conchyliculteurs disposent d'un capital de sympathie avec la vente directe et la proximité des consommateurs qu'il va falloir valoriser... Signature de soutien...

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Le 27 mai 2013

La passion, dopamine de l'ostréiculteur, pour surmonter les difficultés...

« Ici, chez moi ! »

La passion, avant tout...

Sous ses yeux, à Mané Hellec : deux hectares de parcs que l'eau montante de la ria vient recouvrir deux fois par jour. C'est là que poussent les huîtres de Jacques Carrer. Paisiblement. Élevées dans des poches, en plastique dur et ajouré de petits carrés, qu'il faut retourner - « 400 sacs en 3 heures » - et « dédoubler » dès que les coquillages ont grossi. Il faut leur redonner de l'espace pour poursuivre une croissance régulière. Et atteindre 3 ans, l'âge de leur commercialisation.

« Ici, chez moi ! »

Jacques Carrer, 46 ans, aime sa rivière. Dont il scrute la géographie par la baie vitrée de sa maison, posée en surplomb de la grève. C'est un retour au métier pour l'ostréiculteur, après deux ans de remise en cause. « J'ai dû me séparer de mon premier atelier et de mes concessions », dit-il sans s'étendre davantage sur cet épisode douloureux. Aujourd'hui il arpente ses nouveaux parcs le sourire aux lèvres, léger et enthousiaste. « C'est chez moi ici. La rivière, c'est mon terrain de jeu. »

Les collègues sont contents de revoir leur camarade de Sainte-Hélène. Certains l'ont accompagné dans les moments les plus durs. Et voilà Jacques Carrer de nouveau de plain-pied dans le métier, jusqu'à reprendre du service au sein du syndicat de la ria, dont il a été président il y a une poignée d'années. « Nous sommes soudés », résume l'ostréiculteur.

La passion, avant tout...

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Spécialisé dans la culture des naissains, le Vendéen d'origine voue une véritable passion à son métier. Il s'est installé depuis un an sur l'estuaire du Jaudy, à Trédarzec.

« J'ai effectué mon premier stage dans l'ostréiculture à 14 ans », sourit Jean Friconneau. L'an dernier, ce jeune homme affable de 29 ans a repris l'affaire de Denis Guillou, au moulin du Carpon, à Trédarzec. Jean est spécialisé dans la culture des naissains, il achète les « bébés huîtres » dans des écloseries. « Avant de les revendre, je les fais grossir sur des filières suspendues et émergées. »

L'ostréiculteur joint le geste à la parole et prend en main un lot de lanternes, des petits sacs ronds attachés verticalement entre eux. On sent que l'homme aime son métier. « D'abord, je les place là-dedans puis, quand les huîtres sont plus grosses, je les transvase dans des poches rigides avec un maillage plus gros, explique-t-il. La culture des naissains débute en septembre pour se terminer en mai. »

En 1999, Jean Friconneau suit une formation aquacole à Fouesnant, dans le Finistère, avant de passer un bac pro cultures marines au lycée maritime d'Étel. Durant ses études, Jean pense déjà à s'installer comme ostréiculteur. « J'ai eu plusieurs opportunités, notamment à Saint-Philibert, dans le Morbihan. J'étais en pourparlers avec un patron, mais j'ai bien fait d'attendre car la hausse de la mortalité est arrivée un an plus tard. »

« Je suis venu pour travailler chez France Turbo »....

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Les deux tiers des naissains français d'écloserie grandissent dans les Pays de la Loire. Boostées par la demande grossie par la surmortalité des huîtres, les nurseries poussent en Vendée.

D'imposantes digues et, à l'arrière, tout un réseau hydraulique complexe, composé de canaux, rigoles et bassins de rétention desservant vingt-deux nurseries. C'est là, entre Bouin et Beauvoir-sur-Mer (Vendée), au polder du Dain, sur une terre gagnée sur la mer, qu'est installée la nursery SCEO Aquanurs.

« Nous avons sous nos pieds le pétrole de la Vendée, se réjouit Philippe Glize, expert en cultures marines au Syndicat mixte pour le développement de l'aquaculture et de la pêche des Pays de Loire (Smidap). Une eau fossile salée, riche en nutriments, facilement accessible par forage, qui permet de faire une culture de phytoplancton à un coût très faible. » Le phytoplancton est cultivé dans de vastes bassins bétonnés et c'est grâce à cet aliment que les très jeunes huîtres grandissent.

Trois cents entreprises dans la région

Quand elles quittent à deux mois l'écloserie voisine (pour ainsi dire la maternité) et arrivent à la nursery, ces petites huîtres creuses Crassostrea gigas ne font pas plus de deux à trois millimètres de long. « L'eau ensemencée dans les bassins, chargée de phytoplancton, circule dans ces couloirs, montre Alain Bluteau, le responsable du site. Et traverse les tamis qui renferment le naissain. »

Dans chacun des 600 tamis (appelés « tubes »), de 20 000 à 30 000 naissains se délectent des cellules d'algues microscopiques. « Chaque cycle - il y en a trois à quatre par an - permet d'élever quinze millions de naissains grossis jusqu'à six millimètres, qui sont ensuite vendus aux ostréiculteurs », souligne M. Bluteau, un ancien professeur d'ostréiculture à Challans.

Le naissain quitte la nursery, un milieu bactériologiquement protégé et affronte alors, à moins d'un an, une période périlleuse : la mer et son cycle de marées. « Nous le savons : c'est l'herpès virus qui est responsable de la surmortalité, précise M. Glize. Mais nous ne savons toujours pas dire pourquoi tout se passe avant un an. »...

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Paimpol. Boulgueff. Les travaux de la future zone ostréicole arrêtés (Le Télégramme)

Dans un jugement en référé rendu mardi, le tribunal administratif de Rennes a ordonné la suspension des travaux de la zone, à Plouézec. Un mauvais recours pour de mauvaises raisons, estiment les élus qui vont de leur côté porter un recours auprès du conseil d'État.

Hostiles au projet d'une zone ostréicole à Boulgueff, deux associations, la Fédération des associations de défense de l'environnement (Fapel), représentée par Muriel Fiannacca, et Message d'Islande, par Jean-Claude Jestin, ainsi qu'un riverain, Jean-Claude Le Manchec, ont déposé un recours auprès du tribunal administratif de Rennes. Lequel les a suivis en ordonnant la suspension des travaux, en attendant le jugement sur le fond. Pour Maurice Goarin, président de la communauté de communes Paimpol-Goëlo (CCPG), « c'est un arrêt technique réclamé par les écologistes alors que Boulgueff est une réponse écologique à l'activité des ostréiculteurs ». Pour rappel, ce projet, dans les cartons depuis 1988, envisagé un temps à Kerpalud, puis à Pors Lazo, puis à Plouézec mais plus bas sur la côte, a finalement été arrêté à Boulgueff. Après moult années d'études et de concertation, plusieurs enquêtes publiques, dont la dernière en date, en février 2012, avait vu 122 personnes s'exprimer et un avis favorable de l'enquêteur.

« Trop près d'un côté trop loin de l'autre »

« Boulgueff est le résultat d'un compromis construit, un site éloigné des espaces sensibles et remarquables », signale Jean-Yves de Chaisemartin, vice-président des affaires économiques à la communauté de communes et maire de Paimpol. Lequel pointe, a contrario, que le seul argument retenu par le juge, à Rennes, est celui de la Loi littoral L1464, qui prévoit que « les installations doivent se faire en continuité de l'urbanisation existante ». « Trop près d'un côté, trop loin de l'autre, il faut choisir, ironise Maurice Goarin. Ainsi, au tribunal, Muriel Fiannacca a même déclaré que c'était un très bon projet mais... qu'il ne fallait pas le faire là », rapporte-t-il. Pour les élus, les riverains les plus proches, même s'ils n'apprécient pas la proximité des futures installations, ont compris le bien fondé du projet, instrument de développement économique avec 3 M€ d'investissements et 60 emplois, relocalisés ou créés à cet endroit. Jean-Claude Le Manchec, qui fut porte-voix d'un collectif de riverains et dont la maison est éloignée de quelque 260 m du futur site, finalement le plus inquiet et pour l'agriculture et pour l'environnement, n'a pas souhaité s'exprimer hier. « L'arrêt des travaux, c'est encore du temps perdu, résume Jean-Yves de Chaisemartin. Ça pose des questions de fond sur la capacité de quelques personnes à entraver l'intérêt collectif, la difficulté de développer l'emploi. L'ostréiculture est l'un des métiers les plus importants du territoire, après la pêche et l'agriculture ». « Nous sommes dans le premier bassin de production d'huîtres de Bretagne Nord et le seul à ne pas être équipés de bâtiments... », renchérit Jean-Etienne Bréant, directeur général adjoint à la communauté de communes.

Un projet raisonnable

« On n'est pas en train de perturber l'équilibre du secteur. Il s'agit de 1.450 m² sur 3 ha, à savoir douze exploitations, douze petits bâtiments pour douze engagements volontaires des ostréiculteurs, c'est un projet raisonnable », poursuivent les élus. Qui sont déterminés à en démontrer les bienfaits et la légalité. Pour se faire, ils vont porter un recours auprès du conseil d'État pour permettre une reprise rapide des travaux. « Nous sommes confiants, nous avons quinze jours pour préparer la défense. On argumentera sur la nécessité d'aller vite ». Marie-Hélène Clam

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Avec une baisse des volumes de crédits, une chute de - 7 % du produit net bancaire par rapport à 2011, et un résultat brut de - 18 %, l'année 2012 ne laisse pas de bons souvenirs, au crédit maritime Bretagne-Normandie. Patrick Dufour, directeur général de la banque coopérative, s'est toutefois montré volontariste jeudi soir, à Morlaix, face aux sociétaires réunis en assemblée générale.

« On fait le gros dos en attendant la reprise. Aujourd'hui, les taux d'intérêt n'ont jamais été aussi bas : c'est un élément très important qui peut favoriser la reprise des investissements et de la consommation », a-t-il résumé. Le Crédit maritime affiche en 2012 un produit net bancaire de 40 millions d'euros.

Le Crédit maritime Bretagne-Normandie compte 52 000 sociétaires, qui représentent les deux tiers des clients. 53 agences sont réparties sur cinq départements (Finistère, Côtes-d'Armor, Ille-et-Vilaine, Manche et Calvados) et font travailler environ 300 collaborateurs.

Cette banque coopérative, qui fait figure de « PME » face à des concurrents tels que le Crédit Agricole ou le Crédit mutuel, a été créée en 1906 pour financer les pêcheurs. Si ses activités se sont élargies aujourd'hui à l'ensemble de l'économie, elle garde toutefois une spécificité : être exclusivement implantée sur le littoral français.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Géraldine et Fabrice Vigier, ostréiculteurs à Gujan-Mestras avec leur cabane le Routioutiou sur le port de Larros où ils font déguster leurs huîtres et proposent aux touristes de découvrir les parcs à huîtres, ont remporté ce samedi soir le prix du jury des jeunes talents du bassin d'Arcachon, organisé par Rémi Castillo au casino de Gujan-Mestras.

Auparavant, les prix du jury ont été remis à trois lauréats.

Franck Labeyrie, viticutlteur dans l'Entre deux Mers qui immerge son vin (château du Coureau) dans les eaux du Bassin, a reçu le prix dans la catégorie oenotourisme/pescatourisme.

Antony Prunet, talentueux pâtissier chez Guignard, au MOulleau à Arcachon, a remporté le prix dans la catégorie gastronomie/restauration/produits du terroir.

Grégory Debord, qui construit des pinasses dans son chantier naval de Meyran, est lauréat dans la catégorie artisanat/culture/loisirs.