Mortalité des huîtres 2013 : Suivi et commentaires

Ifremer / Resco : Observatoire Conchylicole

Revue de presse sur la mortalité des huîtres 2013 : Année 2013

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

(...)

(...)

« Nous ne voulons pas des chercheurs, mais des trouveurs »… Paraphrasant le général de Gaulle dans sa critique acerbe contre le Centre national de la recherche scientifique (CNRS), cet ostréiculteur révèle le décalage permanent entre le temps de la recherche et celui des exigences économiques bousculées par la crise des mortalités. Le représentant de l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (Ifremer) n’a pas de réponse quant aux causes des mortalités, mais il nomme la bactérie tueuse : vibrio estuarianus, que les chercheurs tracent depuis 2002. Mais l’agent infectieux ne tuait pas jusqu’alors en de telles proportions. Alors, pourquoi le dérapage ? La recherche pose les questions qui jalonnent son parcours, entre travaux génétiques, physiologiques, environnementaux : « L’huître est-elle plus fragile ? Ou la bactérie plus agressive ? Dans quelle poche environnementale (sédiments, autres animaux) ce vibrio attend-il dans le milieu marin l’heure de frapper ? Les courants jouent-ils un rôle dans le déclenchement des phénomènes et leur propagation ?

Eugène Rigault a été contraint de laisser son navire à quai à Barfleur durant dix jours faute de contrôleur disponible pour assurer la visite annuelle de sécurité. Un cas qui n'est pas isolé.

Dans son numéro de la semaine dernière, Le Marin rapporte la situation d'un patron pêcheur et de ses deux matelots bloqués à quai et interdits de prendre la mer faute d'avoir un permis de navigation en cours de validité. Le patron, impuissant et stupéfait, rappelle qu'il a demandé depuis juin, et à plusieurs reprises, aux services en charge de l'inspection des navires et de la délivrance du « sésame », de venir contrôler son navire. Le service concerné confirme et s'explique : « Nous n'avons plus assez d'agent ! »

La pêche est le secteur professionnel le plus accidentogène, les conséquences, hélas, se paient souvent en cout humain. La flotte de pêche française est composée de quelques 7000 unités dont 80 % de moins de 12 m d'une moyenne d'âge de 25 ans, dont 1700 ont un âge moyen de 35 ans et plus. Le cas rapporté par le Marin, dont le patron a navigué 37 ans sur le même bateau, en est la parfaite illustration.

Mercredi, en fin de journée, les sauveteurs en mer de La Tremblade continuaient de scruter la mer avec des jumelles

"On cherche à comprendre"

Il aurait dû rentrer à 14 h 30 au plus tard, selon son patron breton, avec lequel il a eu une conversation téléphonique à cette heure-là.

Réforme des retraites : les marins touchés indirectement

De qui vous occupez-vous ?

Certains hésitent encore à venir... Que pouvez-vous leur dire ?

Cet homme âgé d’environ 45 ans était parti de Bource-Franc Le Chapus en fin de matinée à bord d’une barge ostréicole le Tlaloc. Il allait sur un parc ostréicole au large de Port-des-Barques et devait rentrer en début d’après-midi.

Source : Préfecture maritime

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Marseille : les écaillers en compétition demain

La 13e édition du championnat de France des écaillers se déroulera demain sur le Vieux-Port. Le Comité national de conchyliculture a choisi la Capitale européenne de la culture pour ce concours qui trouve un écho particulier dans le patrimoine gastronomique marseillais. Au programme de cette journée : des dégustations gratuites d'huîtres du littoral français, une vente d'huîtres par les ostréiculteurs eux-mêmes, des démonstrations d'ouverture d'huîtres par des professionnels et, point d'orgue de la journée, la 13e édition du championnat de France des écaillers, qui se déroulera de 14 h 30 à 17 h 30.

L'entreprise agroalimentaire quimpéroise vient de remporter le 1er prix des Trophées des Comités d'entreprise (CE) qui récompense sa politique sociale.

Source : Côté Quimper

Fonds spécial d’entraide

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Gwenaël de Kersabiec s'apprête à ouvrir un Locadrive, à Vannes. La méthode s'inspire de la grande distribution, avec une approche de la consommation très différente.

Source : Ouest France par Denis Riou

L'enseigne Locadrive orne un bâtiment derrière le parking d'Europcar, zone du Prat, à Vannes. Les chambres froides et les rayonnages ont meublé cette semaine ce local industriel de 200 m2. Les premières livraisons des fournisseurs de ce drive, spécialisé dans les produits alimentaires fermiers ou de fabrication artisanale ont commencé.

Une cinquantaine de producteurs

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

A l'heure où les grandes surfaces ouvrent toutes leurs *« drive »*, des agriculteurs se lancent eux aussi dans l'aventure. Ils ont lancé le premier drive fermier de Normandie. Depuis le 20 septembre, il est possible de retirer sa commande au lycée agricole de la Baie, partenaire du projet depuis sa naissance.

Source : Ouest France

Source : Ouest France

Les techniciens du WWF avancent que le taux de survie de l’holothurie mise en grossissement au niveau des pêcheurs est de 75%.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Source : Le Marin

Le 18 septembre 2013

Les bébés moules se développent sur des cordes et grandissent ensuite dans des bassins d’élevage. Après 2 ans - et en saison- , elles peuvent être pêchées.

Pour 4 personnes:

Les crêpes fourrées avec des filets de truite Arc-en-ciel ont eu un succès fou, cet été, dans les crêperies bretonnes. Le poisson à la chair rose élevé dans 60 piscicultures est de plus en plus apprécié par les gourmets. La Bretagne se place en seconde position pour la production de truites Arc-en-ciel et Fario juste derrière l'Aquitaine. « La consommation de la truite fumée est en forte hausse, souligne Jean-Yves Colleter, pisciculteur breton et président de la Fédération française d'aquaculture. Nous produisons des alevins et des truites jusqu'à 6 kg. Les gros poissons sont travaillés et fumés dans des ateliers. »

Les pisciculteurs étaient présents, vendredi, au Space de Rennes, le salon de l'élevage. Ils ont fait la promotion de leur poisson sur le stand de l'Itavi, l'Institut technique de l'aviculture. Rien de commun a priori entre les volailles de chair et les poissons d'élevage. Sauf que l'Institut a parmi ses missions le soutien aux filières d'élevage des petits animaux et les truites en font partie.

Moins de farine de poisson

(....)

Trois élevages bios

La truite biologique fait une petite percée. Trois piscicultures bretonnes produisent des truites avec des aliments biologiques 50 % plus chers que les aliments standards. Les densités de poissons dans les bassins sont moins élevées. 1 000 tonnes de truites bio sont commercialisées en France chaque année sur une production totale de 35 000 tonnes.

Aéroports et restaurants

Pour se développer, le pôle de Maisadour vise l’exportation, qui représente entre 7 et 8% de son chiffre d’affaires, via, entre autres, des points de ventes dans les aéroports. A Paris, le projet d’un restaurant situé la place de la Madeleine à Paris, où règnent Fauchon et Hédiart, devrait ouvrir ses portes pour septembre 2014.

En attendant ces grandes étapes, Comtesse du Barry prépare les fêtes 2013. Et au menu, beaucoup de produits frais.

Atteindre 50% de frais d'ici à trois ans....

La société Cimaprem vient d'inaugurer son nouveau bâtiment construit grâce à l'aide de la collectivité. Une société spécialisée dans les gélifiants extraits d'algues.

Source : Ouest France par Christelle Garreau

Vendredi, 11 h 30. Un barnum accueille les invités (sous-préfet, députés, élus, presse, etc.) de la CCPR (Communauté de communes du pays de Redon) et de la société Cimaprem. On inaugure les locaux tout neufs de l'entreprise installée sur le parc d'activités de Bourgneuf, à Rieux. Les époux Ruffinoni, patrons de Cimaprem, sont aux commandes de cet instant particulier. Discours, long et joli diaporama commenté, visite de quelques salles du nouveau bâtiment, cocktail au champagne. C'est le grand jeu. Pourtant « nous sommes des petits dans le monde des alginates, explique Gabriel Ruffinoni, mais nous sommes à la pointe... » A la pointe pour l'industrie agroalimentaire (75 % de l'activité de la société), à la pointe aussi pour la cosmétique et le moulage dans le secteur de la santé et des arts créatifs. Cimaprem est à la fois fournisseur d'ingrédients et fabricant.

Sans le savoir

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Rivière de Crac'h. Au chevet du malade

Source : Le Télégramme par Benoit Siohan

Parce qu'elles menacent la conchyliculture et le tourisme, les contaminations bactériennes sur les rivières de Crac'h et de Saint-Philibert sont devenues insupportables. La lutte s'organise. Voici comment.

Une nouvelle technologie destinée à développer la pisciculture commerciale dans les lacs, les barrages, les réservoirs et les rivières est en train d’être transférée de la Chine vers l’Ouganda.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Zoom sur quatre types de produits : le saumon fumé, la confiture, les crevettes et les oeufs bio.

France 5

Frédérique Mergey / Réalisateur

Elsa Haharfi / Réalisateur

Résumé

Face à la crise économique, les Français changent leurs habitudes de consommation. Ils sont à la recherche de solutions moins onéreuses pour se nourrir. Compte tenu de cette demande, les grandes enseignes ont chacune répondu en proposant des produits premiers prix ou de marque distributeur. A présent, ces gammes représentent plus d'un tiers du marché alimentaire. Mais ces aliments ou condiments vendus 30% moins cher sont-ils bons pour la santé ? Zoom sur quatre types de produits : le saumon fumé, la confiture, les crevettes et les oeufs bio. Direction Quimper, la Pologne et le Vietnam à la découverte des circuits de production et d'élevage pour mener l'enquête.

Cliquer Ici pour découvrir le reportage (jusqu'au 21 septembre)

CCSTI/Maison de la Mer / Lorient

Le lundi 16 septembre 2013, conférence organisée dans le cadre des "lundis de la mer".

De 18 h 30 à 20 h, salle des conférences du bâtiment situé 1, bd Adolphe-Pierre à Lorient.

Sylvain Huchette, directeur de l’entreprise France Haliotis à Plouguerneau et président de l'association des producteurs d'ormeaux d'élevage, Erwan Tonnerre, directeur de Groix Haliotis et Morgane Nédélec, technicienne aquacole Agrocampus Ouest, présenteront les techniques mises au point et répondront aux questions des participants. Une dégustation sera organisée à l’issue de la conférence.

Le CCSTI/Maison de la Mer fait sa rentrée, avec le premier Lundi de la Mer de la saison. Le lundi 16 septembre 2013, le rendez-vous se penche sur l'élevage d'ormeaux en Bretagne. Très prisé sur les marchés japonais et chinois, l'ormeau sauvage, dont la pêche est très réglementée, se fait de plus en plus rare sur les côtes bretonnes et d'ailleurs. En Bretagne, des techniques d'élevage ont été mises au point : en mer à Plouguerneau et en bassins à Groix. Mais cette nouvelle activité aquacole à forte valeur ajoutée n'est pas sans difficultés : formation des éleveurs, qualité de l'eau du site de production, fragilité biologique du gastéropode, etc.

Source : CCSTI/Maison de la Mer - Le Télégramme)

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Conférence environnementale

Source : Le Marin

L’économie sociale et solidaire (ESS) réunit près de 10 % des salariés français dans des structures à forte utilité sociale et à gouvernance démocratique. Elle continue de recruter malgré la crise.

L’économie sociale et solidaire est un modèle entrepreneurial se distinguant de l’économie marchande traditionnelle en ce sens qu’elle rassemble des entreprises poursuivant trois principes :

Cliquer Sénat pour accéder au Projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire – Etude d’impact

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Source : CNPT

Les mondes de la pêche et de la pisciculture sont ainsi très déçus. Les populations de grand cormoran prospèrent démesurément, et ce, en dépit des quotas de régulation accordés qui bien qu’importants sont néanmoins insuffisants puisqu’ils ne parviennent pas à enrayer son développement et les dégâts provoqués (1kg de poisson par individu et par jour !) par cette prédation permanente et exponentielle.

Il faut donc un déclassement du cormoran en ouvrant les possibilités de tirs et de régulation. Ceci aiderait grandement l’activité économique halieutique d’eau douce, tout en préservant la diversité et la richesse piscicoles. Ceci protégerait également du vecteur de maladies et de parasites qu’est le cormoran tant pour l’homme que pour le poisson ; ce qu’avait démontré un rapport scientifique initié et financé par les Députés européens CPNT aux débuts des années 2000.

L’État et l’Europe doivent donc prendre leurs responsabilités réellement ! C’est pour cela que CPNT encourage vivement l’ensemble des propriétaires d’étangs à demander des autorisations de tir et à se lancer dans des actions en justice contre l’État et l’Union Européenne, responsables trop longtemps d’avoir protégé le cormoran et de ne pas prendre les mesures adéquates.

Autoriser la destruction par tir est donc insuffisant et il faut ouvrir les quotas, mais aussi envisager la destruction d’œufs. C’est pourquoi l’Europe doit notamment agir de façon responsable sur cette question d’autant plus à un moment où elle demande d’augmenter l’importance de l’aquaculture pour répondre à la demande et lutter contre l’arrivée de la Chine sur le marché ! Il appartient à l’Europe de se prononcer clairement sur ce sujet, notamment celui de la destruction des œufs, car si la France semble le pays le plus touché pour le moment, les autres le sont aussi ainsi que le montrent les conclusions du récent séminaire européen qui s’est tenu à Budapest. La France osera-t-elle enclencher cette procédure ou sera-t-elle encore à la traîne, voire absente ?

Les mondes de la pêche et de la pisciculture ne pourront pas perdurer dans les conditions actuelles et en ce qui concerne la France, les futures échéances électorales devraient constituer un sérieux argument pour qu’ils se fassent entendre des politiques…

Dresser un diagnostic et formuler des propositions pour élaborer un plan d'actions, c'est le sens du Contrat d'étude prospective qui a été divulgué mercredi. Il s'agit d'une étude nationale menée sur les conchyliculteurs, où la production d'huîtres occupe une part prépondérante. Or, on sait l'activité frappée depuis 2008 par la mortalité des naissains d'huîtres creuses. Parmi les 450 professionnels interrogés par le cabinet Ithaque, une centaine sont des Bretons, ce qui permet de prendre la température de la profession dans la région. Premier enseignement, la structure des exploitations est différente entre la Bretagne nord et la Bretagne sud. En Bretagne nord, 68 % des entreprises génèrent un chiffre d'affaires supérieur à 350.000 € et 25 % d'entre elles ont six salariés ou plus. Alors qu'en Bretagne sud, les entreprises sont plus petites : une sur deux n'a pas de salarié permanent et affiche un chiffre d'affaires inférieur à 350.000 €. Cela dit, les unes comme les autres sont durement frappées par la crise ostréicole.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Le président de la République, François Hollande, a présenté les priorités de la politique industrielle de la France, « la nouvelle France industrielle », en présence d’Arnaud Montebourg, ministre du redressement productif, le 12 septembre 2013, au palais de l’Elysée.

Alors que la pêche et l'aquaculture correspondent à ces trois priorités, la France continue de tourner le dos à la mer nourricière... Laissant son vaste océan, 2e espace maritime dans le monde, à la convoitise des grandes puissances halieutiques internationales comme actuellement en Polynésie française... Plongeant le déficit de la balance commerciale des produits de la mer dans les fosses abyssales (+ de 3 milliards d'euros chaque année)....

L’avenir de l’Océan revient à ceux qui croient encore à la mer nourricière... Les professionnels de la mer y croient toujours....

Paimpol. Les journées Mer et Littoral

Les métiers d'aujourd'hui, les emplois de demain

Nées de la concertation entre 3 filières : production légumière, pêche et ostréiculture, les journées Mer et Littoral ont pour vocation de faire connaître les formations, les métiers et les emplois que ces filières offrent.

Ouvert au grand public mais aussi aux collégiens, cette manifestation rassemble de nombreux professionnels.

Ces journées seront l'occasion d'une rencontre directe entre les professionnels et le public pour découvrir les métiers, les outils de production, les parcours de formation possible.

Mer et littoral. « On croit à l'avenir de la pêche »

Serge Daniel fait partie des patrons pêcheurs qui feront visiter leur bateau à quai, lors des Journées mer et littoral les 20 et 21 septembre 2013. Une démarche primordiale pour mieux faire connaître la profession.

La moule de bouchot reste le coquillage le plus acheté par les français, devant l'huître et le saumon. Les mytiliculteurs charentais espèrent pouvoir bénéficier rapidement d'un label rouge qui consacrerait leur produit.

Source : France 3 Poitou-Charentes par Bernard Dussol

La France défend ses mytiliculteurs et ses spécialités régionales

Source : Les Echos par Matthieu Quiret | 11/09 |

Le 1 octobre 2013

L’huître adulte meurt aussi... Où la gangrène se propage-t-elle ?

A Fouras, la mortalité des huîtres adultes atteint jusqu'à 90% sur certains lots...

Il est dans l’histoire des crises ostréicoles successives des signes qui ne trompent jamais. Ainsi donc, lorsque le Comité régional conchylicole (CRC) Poitou-Charentes invite la profession à une réunion d’information en salle municipale de Bourcefranc et en nul autre lieu du bassin, Marennes ou La Tremblade, c’est que la jauge sera importante, à l’aune de la crise qui provoque les débats…

Il est dans l’histoire des crises ostréicoles successives des signes qui ne trompent jamais. Ainsi donc, lorsque le Comité régional conchylicole (CRC) Poitou-Charentes invite la profession à une réunion d’information en salle municipale de Bourcefranc et en nul autre lieu du bassin, Marennes ou La Tremblade, c’est que la jauge sera importante, à l’aune de la crise qui provoque les débats…

Source : Sud Ouest par Philippe Baroux

La théorie s’est confirmée hier, en fin d’après-midi. 400 ostréiculteurs sûrement - peut-être 500 - sont venus entendre les informations qui leur étaient communiquées au sujet d’un phénomène nouveau, ravageur, et terriblement inquiétant : la mortalité des huîtres adultes, c’est-à-dire les huîtres de 3 ans, celles qui sont prêtes à être mises sur le marché.

La théorie s’est confirmée hier, en fin d’après-midi. 400 ostréiculteurs sûrement - peut-être 500 - sont venus entendre les informations qui leur étaient communiquées au sujet d’un phénomène nouveau, ravageur, et terriblement inquiétant : la mortalité des huîtres adultes, c’est-à-dire les huîtres de 3 ans, celles qui sont prêtes à être mises sur le marché.

Les agents de la Direction des territoires et de la mer ont réalisé des prélèvements sur l’ensemble des parcs d’élevage et de finition des huîtres adultes du département, de l’île-de-Ré à Ronce-les-Bains. Il en ressort ces fourchettes moyennes de mortalités et moyennes par sites :

- Fier d’Ars : de 6 à 37 % (moyenne 17 %).

- Martray : de 19 à 80 % (46 %).

- La Flotte : de 1 à 51 % (27 %).

- Rivedoux : de 13 à 63 % (32 %).

- Platin d’Aytré : de 2 à 60 % (26 %).

- Fouras : de 11 à 90 % (43 %).

- Lamouroux (40 contrôles sur 142, ce site étant privilégié pour la finition) : 7 à 54 % (28 %).

- Les Casses : 9 à 46 % (24 %).

- Barrat : 7 à 47 % (26 %).

- Ronce-les-Bains : 7 à 57 % (22 %).

- Galon d’Or : 13 à 45 % (28 %).

Tous les bassins français

Le fléau s’est abattu cet été. Il ne cesse de gangrener le terrain dans tous les centres de production français, de la Méditerranée à la Manche, avec des niveaux de mortalité qui ont cette particularité d’être hétérogènes d’un parc de finition à l’autre, d’un lot à l’autre, voire au sein d’un même lot. Une mortalité qu’il convient de distinguer de celle des huîtres juvéniles qui, depuis 2008, avait contraint la profession à poser un premier genou à terre. Une mortalité sans danger pour le consommateur. Mais une mortalité des huîtres crassostrea gigas (la Japonaise) qui fait froid dans le dos à ceux qui, à la fin des années 60, ont vu l’huître portugaise rayée des cartes…

Sur les 142 concessions d’élevage qu’ont inspectées les agents de la Direction des territoires et de la mer au fil de 22 sorties et jusqu’à la semaine dernière, pour cartographier le sinistre, les fourchettes de mortalité oscillent entre 6 et 90 %, selon les poches ouvertes (lire le détail ci-dessous).

Autre paramètre : l’Observatoire conchylicole qu’alimente le Centre régional d’expérimentation et d’application aquacole (CREAA) du Château-d’Oléron à partir de 11 parcs, dont quatre de pousse, appuie la tendance. L’outil exploité depuis dix-huit saisons présente l’avantage du recul historique, ce qui donne au directeur du CREAA, Philippe Blachier, matière à souligner que la mortalité moyenne a atteint 25 % pour les huîtres de 3 ans cette année ; un doublement depuis 1995.

(...)

Qualité des eaux

(...)

La bactérie fait des ravages

« Nous ne voulons pas des chercheurs, mais des trouveurs »… Paraphrasant le général de Gaulle dans sa critique acerbe contre le Centre national de la recherche scientifique (CNRS), cet ostréiculteur révèle le décalage permanent entre le temps de la recherche et celui des exigences économiques bousculées par la crise des mortalités. Le représentant de l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (Ifremer) n’a pas de réponse quant aux causes des mortalités, mais il nomme la bactérie tueuse : vibrio estuarianus, que les chercheurs tracent depuis 2002. Mais l’agent infectieux ne tuait pas jusqu’alors en de telles proportions. Alors, pourquoi le dérapage ? La recherche pose les questions qui jalonnent son parcours, entre travaux génétiques, physiologiques, environnementaux : « L’huître est-elle plus fragile ? Ou la bactérie plus agressive ? Dans quelle poche environnementale (sédiments, autres animaux) ce vibrio attend-il dans le milieu marin l’heure de frapper ? Les courants jouent-ils un rôle dans le déclenchement des phénomènes et leur propagation ?

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Le 30 septembre 2013

Evaluation du Plan national d’action pour les zones humides (PNZH) 2010-2013

La mission relative à l’évaluation du plan national d’action pour les zones humides (PNZH) a été conduite sur la base d’interviews d’acteurs publics et privés et de visites de terrain dans l’Ouest et en Camargue. Elle a porté sur les forces et les faiblesses des 29 actions contenues dans le plan et sur les leviers d’action futurs. Elle a relevé une forte mobilisation des acteurs (agences de l’eau, ONEMA, services déconcentrés chargés de la police de l’eau,...) dans la mise en oeuvre du plan dont l’utilité est avérée.

Cependant, il n’était pas relié à d’autres outils stratégiques comme la Stratégie nationale de développement durable (SNDD) ou la Stratégie nationale de biodiversité (SNB). Des efforts doivent porter sur la connaissance des zones humides, et sur la modération de l’artificialisation et l’accompagnement d’une politique agricole soucieuse de valoriser ces milieux fragiles. La définition des zones humides est complexe et prête à confusion. Le rapport souligne l’intérêt de disposer d’un plan national devant s’ancrer dans l’interministérialité et s’intégrer dans les autres politiques environnementales (eau et biodiversité). Il est préconisé de maintenir un groupe national des zones humides (GNZH) élargi aux représentants des collectivités et d’en renforcer la crédibilité.

Cependant, il n’était pas relié à d’autres outils stratégiques comme la Stratégie nationale de développement durable (SNDD) ou la Stratégie nationale de biodiversité (SNB). Des efforts doivent porter sur la connaissance des zones humides, et sur la modération de l’artificialisation et l’accompagnement d’une politique agricole soucieuse de valoriser ces milieux fragiles. La définition des zones humides est complexe et prête à confusion. Le rapport souligne l’intérêt de disposer d’un plan national devant s’ancrer dans l’interministérialité et s’intégrer dans les autres politiques environnementales (eau et biodiversité). Il est préconisé de maintenir un groupe national des zones humides (GNZH) élargi aux représentants des collectivités et d’en renforcer la crédibilité.

Cliquer Ici pour télécharger le rapport

Remarque personnelle : Parle-t-on des cultures marines et des activités salicoles dans ce document ? La sauvegarde des zones humides littorales dépend pourtant de la survie de ces deux activités économiques !...

Extrait...

Remarque personnelle : Parle-t-on des cultures marines et des activités salicoles dans ce document ? La sauvegarde des zones humides littorales dépend pourtant de la survie de ces deux activités économiques !...

Extrait...

Les dispositions de la loi Littoral ne sont pas suffisamment utilisées pour préserver les zones humides dans les communes littorales

La loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dite loi Littoral, identifie, pour sa mise en oeuvre, plusieurs espaces caractéristiques : bande littorale dite des 100 mètres, espaces proches du rivage, espaces urbanisés en lien avec le principe d’extension de l’urbanisation en continuité et celui de l’extension limitée dans les espaces proches du rivage, espaces à préserver de l’urbanisation avec les espaces naturels présentant le caractère d‘une coupure d’urbanisation et les espaces remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel. C’est dans le cadre de cette catégorie des espaces remarquables que se trouvent mentionnées les zones humides, à l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme.

Celui-ci dispose en effet que « Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l’utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques »....

Prendre en compte les subventions publiques dommageables aux zones humides

Les aides et les subventions, nationales ou européennes peuvent avoir des effets dommageables sur les milieux naturels. Cette assertion n’est pas nouvelle puisque depuis plusieurs années, l’OCDE et la Commission européenne, ont souligné les impacts négatifs de certaines politiques publiques sur les écosystèmes. En outre, en 2010, la Convention sur la biodiversité biologique (CDB) adopté à Nagoya en 2010 a souligné la nécessité d’éliminer d’ici à 2020 les subventions néfastes pour la diversité biologique. Les aides publiques favorisant l'artificialisation des habitats naturels, l'assèchement des milieux humides, les retournements des prairies ou les changements de destination d’écosystèmes fragiles, tels les marais ou les tourbières, concernent des secteurs aussi différents que l’agriculture, l'urbanisme ou l'énergie.

Le rapport dit « Sainteny », réalisé par le Conseil d’analyse stratégique (CAS), identifie quatre catégories d’aides dommageables à la biodiversité et avance des pistes de réforme pour diminuer ou faire disparaître les incitations délétères. La mission n’a pas suffisamment approfondi ce point pour en faire une liste exhaustive, mais, dans le cadre d’un nouveau plan national zones humides, il pourrait être proposé de lister les pistes d’évolution de la fiscalité dommageable aux milieux humides en leur donnant un ordre de priorité pour parvenir à une meilleure efficience.

Parmi les recommandations formulées dans le rapport Sainteny, qui touchent à l'ensemble des espaces naturels, certaines ont retenu l'attention de la mission au regard de leurs potentialités pour protéger ou gérer convenablement les zones humides.....

InVivo-Nutrition : "Nous sommes à la veille d'une révolution dans le domaine aquacole...."

Au cours de l'année, InVivo-Nutrition et Santé Animales a inauguré cinq usines dans le monde et un laboratoire d'analyses alimentaires à Saint-Nolff. InVivo NSA veut aller encore plus loin.

Votre groupe est surtout connu pour la production d'aliments pour animaux. Vos autres activités?

En quoi consiste ce projet ?

(....)

Vos orientations économiques ?

Où sont ces cinq nouvelles usines ?

Connaissez-vous des difficultés économiques ?

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

InVivo-Nutrition : "Nous sommes à la veille d'une révolution dans le domaine aquacole...."

Nous sommes à la veille d'une révolution dans le domaine aquacole. On s'attend à ce que la production aquacole soit cinq fois plus importante dans les prochaines années. Car produire du poisson revient moins cher que de produire de la viande. Et la planète n'a pas les moyens de faire du boeuf pour tout le monde.

InVivo NSA (Nutrition Santé Animales) dépend du Groupe coopératif InVivo, le plus grand groupe agricole français avec un chiffre d'affaires de plus de 5 milliards d'euros... InVivo NSA investit actuellement dans l'alimentation aquacole notamment dans les pays du Sud-Est asiatique (Vietnam, Indonésie...) et au Brésil...

Morbihan. Après cinq usines et un laboratoire, InVivo NSA veut une Maison de l'innovation

Morbihan. Après cinq usines et un laboratoire, InVivo NSA veut une Maison de l'innovation

Au cours de l'année, InVivo-Nutrition et Santé Animales a inauguré cinq usines dans le monde et un laboratoire d'analyses alimentaires à Saint-Nolff. InVivo NSA veut aller encore plus loin.

Source : Ouest France par Nathalie JAY

Entretien avec Hubert de Roquefeuil, directeur général d'InVivo NSA.

Entretien avec Hubert de Roquefeuil, directeur général d'InVivo NSA.

Votre groupe est surtout connu pour la production d'aliments pour animaux. Vos autres activités?

Outre l'alimentation animale, nous avons développé le médicament vétérinaire, les additifs alimentaires et les laboratoires d'analyse dans le domaine de l'alimentation.

Nous allons développer la recherche et production d'extraits de plantes destinés à améliorer la santé animale. Le but : réduire la consommation de médicaments. Enfin, notre grand projet est la création d'une Maison de l'innovation sur notre site de Saint-Nolff.

En quoi consiste ce projet ?

Vos orientations économiques ?

Nous avons cédé plusieurs de nos usines françaises à des groupes coopératifs. Nous avons démarré ces transferts en 2010. Aucun emploi n'a été perdu. Cela nous a pris beaucoup de temps, mais c'était nécessaire. Car nous ne pouvons être concurrents de nos propres actionnaires.

Parallèlement, nous avons fortement développé notre activité internationale. Nous avons gardé 25 usines en France et nous en comptons une cinquantaine à l'étranger. Cela représente au total près de 5 700 salariés. Cette année, nous avons créé cinq usines à l'étranger. En France, nous avons racheté une usine du nord spécialisée dans les seaux à lécher. Il s'agit de seaux remplis de minéraux pour les ruminants et les chevaux. Nous sommes leader français dans ce domaine.

Où sont ces cinq nouvelles usines ?

Nous avons inauguré plusieurs usines dans le domaine de l'aquaculture depuis novembre, dont deux unités au Brésil, une à Saïgon, au Vietnam et, en juin dernier, une sur l'île de Java, en Indonésie.

Nous avons construit une usine de petfood (Ndlr. : aliments pour animaux de compagnie) au Mexique qui a démarré en février dernier. C'est une des plus modernes d'Amérique centrale. Entre 50 et 70 personnes travaillent dans chacune de ces usines.

Connaissez-vous des difficultés économiques ?

Nous progressons. Nous aurons même un meilleur résultat que l'an passé, malgré un contexte dégradé en Europe. Nous avons aussi subi la hausse des matières premières, notamment du soja. Nous nous battons pour ne pas faire un modèle à la Doux. Nous diversifions nos activités et nous voulons être présents sur plusieurs pays à la fois.

Enfin, notre chance : ne pas déprendre de banques ou de fonds de pensions. Notre actionnariat est coopératif. Cela permet donc d'avoir une vision à moyen et long terme.

Comment voyez-vous l'avenir de l'alimentation animale ?

Nous sommes à la veille d'une révolution dans le domaine aquacole. On s'attend à ce que la production aquacole soit cinq fois plus importante dans les prochaines années. Car produire du poisson revient moins cher que de produire de la viande. Et la planète n'a pas les moyens de faire du boeuf pour tout le monde.

Le problème sera de trouver des solutions pour ne pas polluer l'eau. Nous avons créé des centres de recherches dans ce domaine au Mexique, Brésil et Vietnam.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Le 27 septembre 2013

Navires de pêche bloqués faute de contrôleur disponible : la CGT des Affaires maritimes dénonce la pénurie

Eugène Rigault a été contraint de laisser son navire à quai à Barfleur durant dix jours faute de contrôleur disponible pour assurer la visite annuelle de sécurité. Un cas qui n'est pas isolé.

Source : Le Marin

C’est une affaire assez incroyable qu’a rapportée le marin du 20 septembre : depuis le printemps, Eugène Rigault, patron du Sacré Cœur, un caseyeur-fileyeur de Barfleur, est l’un des dix patrons pêcheurs qui ont été contraints de laisser leur bateau à quai après l’été, faute d’avoir pu faire réaliser la visite annuelle de sécurité par le centre de sécurité des navires. L’administration a admis cette situation incroyable en l’expliquant par un manque d’inspecteurs disponibles. Rappelons que les visites des navires de pêche n’ont pas été déléguées aux sociétés de classification, contrairement à ce qui a été fait pour un certain nombre de contrôles de navires de commerce.

C’est une affaire assez incroyable qu’a rapportée le marin du 20 septembre : depuis le printemps, Eugène Rigault, patron du Sacré Cœur, un caseyeur-fileyeur de Barfleur, est l’un des dix patrons pêcheurs qui ont été contraints de laisser leur bateau à quai après l’été, faute d’avoir pu faire réaliser la visite annuelle de sécurité par le centre de sécurité des navires. L’administration a admis cette situation incroyable en l’expliquant par un manque d’inspecteurs disponibles. Rappelons que les visites des navires de pêche n’ont pas été déléguées aux sociétés de classification, contrairement à ce qui a été fait pour un certain nombre de contrôles de navires de commerce.

L’affaire a fait vivement réagir la CGT des Affaires maritimes. Dans un communiqué, elle dénonce le manque de recrutements, alors que les contrôles à effectuer sont plus nombreux sur les navires de commerce du fait du paquet Erika III.

Pour la CGT, à l’heure où se dessine un nouveau budget de rigueur, il n’y a pas de secret : « Au-delà des belles paroles sur les nécessaires réductions d'effectifs, « la possibilité de faire mieux avec moins », le principe de réalité finit par s'imposer. Avec une réduction de 189 emplois dans le cadre de la Révision générale des politiques publiques (RGPP) sur un effectif de 1500, toutes missions confondues, les services des Affaires maritimes sont à l'os, il n'y a plus rien à gratter. »

Le ministère des Transports, de la Mer et de la Pêche, sollicité, n’a pas souhaité s’exprimer.

Communiqué CGT sur la situation des Centres de Sécurité des Navires

Dans son numéro de la semaine dernière, Le Marin rapporte la situation d'un patron pêcheur et de ses deux matelots bloqués à quai et interdits de prendre la mer faute d'avoir un permis de navigation en cours de validité. Le patron, impuissant et stupéfait, rappelle qu'il a demandé depuis juin, et à plusieurs reprises, aux services en charge de l'inspection des navires et de la délivrance du « sésame », de venir contrôler son navire. Le service concerné confirme et s'explique : « Nous n'avons plus assez d'agent ! »

Alors que se discute un budget 2014, placé sous le sceau de l'austérité en raison du redressement des finances publiques, des marins pêcheurs français sont condamnés à rester « sac à terre » en chômage technique, faute d'une administration de la mer en capacité d’exercer un service public régalien. Si certains n'avaient pas fait le lien, la baisse de moyens des ministères a un impact direct sur la vie économique du pays. Ainsi se pose la problématique de l'article du Marin du 20 septembre dernier sur la situation du Centre de Sécurité des Navires (CSN) de Cherbourg, reflet local d'un problème systémique et national aux Affaires Maritimes.

La pêche est le secteur professionnel le plus accidentogène, les conséquences, hélas, se paient souvent en cout humain. La flotte de pêche française est composée de quelques 7000 unités dont 80 % de moins de 12 m d'une moyenne d'âge de 25 ans, dont 1700 ont un âge moyen de 35 ans et plus. Le cas rapporté par le Marin, dont le patron a navigué 37 ans sur le même bateau, en est la parfaite illustration.

Le caractère particulier et sensible du métier de pêcheur ainsi que l'âge des navires concernés, ont conduit les pouvoirs publics, en 2011, alors qu'il déléguait aux sociétés de Classification privées l'inspection des navires de plus de 500 UMS, à conserver les visites de sécurité des navires de pêche sous gestion directe de ses services publics. Cette position, ardemment défendue par la CGT au Comité Technique Ministériel, reposait sur le constat d'efficacité et l'évidence économique.

En effet, les services des Affaires Maritimes lorsqu'ils sont normalement armés, effectuent une mission de prévention auprès des marins, d'accompagnement technique, de conseil, de vigilance et, lorsque cela s'avère nécessaire, de contrôle et de police. Autant d'action de proximité et de service public qu'un prestataire privé n'aurait pas accompli. Le format alors envisagé par le ministère était de faire un état des lieux de la flotte, de verser la gestion des contrôles au privé et de ne conserver que les missions régaliennes de police et de répression.

Les conséquences délétères étaient triples : d'une part sans la pression constante des services de l’État, la sécurité de la flotte se serait inévitablement dégradée et les accidents auraient été plus fréquents, d'autre part les primes d'assurance auraient augmenté alors que le coût des visites privées auraient contribué à plomber l'équilibre économique des entreprises, enfin, les marins pêcheurs auraient été contraints de « taper » davantage dans la ressource pour assurer la survie de leur activité. Le gouvernement avait renoncé à son projet. Dès lors, qu'a t-il était fait pour permettre au Centres de Sécurité des Navires d'assurer leurs missions ? Rien !

........

Le propos serait incomplet s'il ne traitait pas de la question institutionnelle et fondamentale du service public dû aux professionnels de la mer.

Le service public est une part mutualisée et, en quelque sorte, socialisée de la richesse nationale. Il concourt à l'égalité entre citoyens. C'est l'un des piliers de la République Sociale. Ce choix d'organisation a été fait par les français, sa pertinence d'amortisseur social est démontrée en période de crise. Il est facteur d'efficacité économique.

Pour ces raisons, nos institutions ont placé l'obligation de continuité du service public au plus haut niveau de nos textes de référence. Le principe de continuité a valeur Constitutionnelle, il s'impose à la loi.

A l'heure où s’écrivent ces lignes, la loi budgétaire 2014 est discutée au Conseil des Ministres. Inscrira t-elle pour sa partie « Politiques Maritimes » les lignes budgétaires vitales ? Rien n'est moins sûr.

Aussi, devant l'incapacité des services à assurer leurs missions, bientôt reviendra le serpent de mer de la nécessaire privatisation. La CGT ne laissera pas faire, les marins français n'avaleront pas la couleuvre !

Cliquer Ici pour accéder au communiqué intégral de la CGT

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Le 26 septembre 2013

Le meilleur cuisinier amateur de moules de Belgique 2013 est Dinantais

Namur-Luxembourg Le concours du meilleur cuisinier amateur de moules est une initiative du Mosselkantoor de Yerseke, l’organisme représentatif officiel de l’industrie des moules de Zélande.

Source : JVE

Eddy Lamy, originaire de Dinant, sera donc le « meilleur cuisinier de moules amateur de Belgique » pour toute une année. Il a en effet supplanté les 8 autres finalistes de la deuxième édition de ce concours culinaire national. Le jury, composé entre autres de Johan Engelen, le meilleur chef amateur de VTM, s’est montré unanimement convaincu par sa préparation des « Moules des Pays-Bas »

Eddy Lamy, originaire de Dinant, sera donc le « meilleur cuisinier de moules amateur de Belgique » pour toute une année. Il a en effet supplanté les 8 autres finalistes de la deuxième édition de ce concours culinaire national. Le jury, composé entre autres de Johan Engelen, le meilleur chef amateur de VTM, s’est montré unanimement convaincu par sa préparation des « Moules des Pays-Bas »

Les moules sont souvent associées à la rapidité et à la simplicité. « Mais les moules se prêtent à tellement plus de préparations que nous le pensons », affirme Johan Engelen. « Une bonne casserole de moules accompagnée de frites ou de pain reste un classique simple, mais ce concours incitait plutôt nos gourmets à faire preuve de créativité. »

Eddy l’a compris à la perfection en concoctant ses « Moules de Pays Bas ». Johan Engelen se fait le porte-parole du jury : « Cette création est la plus surprenante, tant sur le plan du goût que de la composition et de la préparation. La combinaison entre l’estragon et les chicons belges, les moules de Zélande et le vin luxembourgeois est parfaite dans ce plat. » Eddly Lamy est donc nommé meilleur cuisinier amateur de moules de Belgique pour un an et remporte en outre de nombreux ustensiles de cuisine, un arrangement gastronomique chez Inter Scaldes.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Disparition de Bourcefranc-Le-Chapuis (17) : le milieu ostréicole attend l'enquête

Malgré les moyens déployés, l'ostréiculteur porté disparu depuis mardi n’avait toujours pas été retrouvé hier soir. Les recherches sont interrompues. La préfecture maritime de Brest considère qu’il ne peut plus être retrouvé vivant. L'enquête, elle, se poursuit

Source : Sud Ouest

Source : Sud Ouest

Mercredi, en fin de journée, les sauveteurs en mer de La Tremblade continuaient de scruter la mer avec des jumelles

La vedette de la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM) de l’île d’Oléron est rentrée à 20 h 45, une fois la nuit tombée, mercredi soir. Sans avoir pu retrouver Thierry Bordas. Âgé de 45 ans, cet ostréiculteur n’a plus donné signe de vie depuis mardi midi. « Le Tlaloc », la barge ostréicole de 7 mètres sur laquelle il avait pris place en fin de matinée, pour rejoindre le parc ostréicole de Saint-Froult, au large de Port-des-Barques, avait été retrouvée peu avant 23 heures, mardi. Vide.

Fin des recherches

"On cherche à comprendre"

(....)

Il aurait dû rentrer à 14 h 30 au plus tard, selon son patron breton, avec lequel il a eu une conversation téléphonique à cette heure-là.

L’ostréiculteur breton pour lequel il travaille a alerté le Cros Etel (Morbihan) à 22 heures, mardi.

Depuis, un « dispositif composé de moyens nautiques, terrestres et aériens a été mis en place », indique le lieutenant de vaisseau Ingrid Parrot, de la préfecture maritime de Brest : l’hélicoptère Dauphin de la Marine nationale, des vedettes de la SNSM de La Tremblade et La Rochelle avaient été aussitôt été dépêchés, tandis que les sapeurs-pompiers et les gendarmes ont effectué des patrouilles terrestres.

En vertu d’une réquisition, le téléphone portable de l’ostréiculteur avait été localisé. « Le Tlaloc », la barge vide, avait été retrouvée mardi à 22 h 50, à l’ancre, au large de Saint-Froult, à 500 mètres au nord du chenal de Brouage. Le téléphone et les clefs de l’homme se trouvaient sur le chaland.

Deux hélicoptères mercredi

« Suite à une investigation du plongeur de l’hélicoptère, aucune personne n’est trouvée à bord ni aux alentours de la barge », reprend le lieutenant de vaisseau Ingrid Parrot.

Les recherches se sont poursuivies avant d’être stoppées dans la nuit, à 3 heures du matin. « Elles ont repris mercredi matin, à 8 heures, avec un dispositif composé uniquement de moyens nautiques, compte tenu de la météo (épais brouillard et visibilité très mauvaise) : un Zodiac des pompiers, un moyen nautique de la gendarmerie, les deux vedettes de la SNSM de La Tremblade et de La Rochelle », précise la préfecture maritime.

L’après-midi, l’hélicoptère Dragon 17 de la Sécurité civile et le Dauphin de la Marine nationale se sont relayés, avant de rentrer, en fin de journée, à La Rochelle, à 18 h 15.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Réforme des retraites : les marins touchés indirectement

Selon Patrick Quinqueton, le président de l’Énim, la caisse de retraites des marins, « pour l’instant, rien ne bouge. L’un des points de la réforme est le compte pénibilité, or cette notion est déjà prise en compte dans le régime des marins ». Mais la réforme aura des impacts indirects. « Cette réforme va bel et bien nous concerner, affirme Jacques Shirmann, le président de la Fédération nationale des associations de pensionnés de la marine marchande. La revalorisation de nos pensions est alignée sur le régime général. Elle va avoir lieu le 1er octobre au lieu du 1er avril. Nous perdons aussi la ½ part fiscale pour les veufs et veuves (NDLR : réforme du gouvernement Sarkozy). Si elle est appliquée, nous aurons aussi droit à la hausse de 0,3 % sur les prélèvements sociaux. »

Source : Le Marin

Source : Le Marin

Pour les métiers terrestres, la réforme propose un rallongement des durées de cotisation, de 41 ans actuellement (ceux nés avant 1958) à 43 ans pour ceux nés en 1973. Pas dans le maritime. « On est un peu rassurés, souffle Thierry Le Guevel, le secrétaire général CFDT mer. Le texte ne remet pas en cause les critères de l’âge de départ à la retraite pour les marins. » Ils peuvent toujours faire liquider leur pension à partir de 52 ans et demi, après 37 ans et 5 mois de cotisations.

Ce qui est le cas quand on a commencé à 15 ans, avec une carrière complète. Les marins touchent 75 % du salaire forfaitaire de la catégorie des 36 derniers mois de navigation auquel il faut enlever la CGS (6,6 %) et la CRDS (0,5 %). En 2013, pour la 5e catégorie, la base est de 16 454,58 euros/an (salaire forfaitaire : 21 939,44 euros/an). Pour la 12e catégorie, elle est de 24 914 euros/an (salaire forfaitaire : 33 218 euros/an).

Cependant, l'interdiction au 1er janvier 2014 d'embarquer avant 15 ans à la pêche et 16 ans au commerce remet en cause la durée possible de cotisation.

(lire également dans "le marin" 27 septembre)

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Bienvenue à la ferme. Portes ouvertes pour saluer l'automne

Pour la première fois en Bretagne, les agriculteurs du réseau « Bienvenue à la ferme » ouvrent leurs portes au public pour une grande fête de l'automne avec de nombreuses festivités gourmandes.

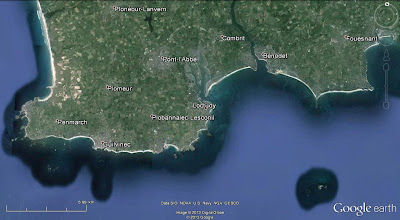

Dans le Finistère, les premiers rendez-vous sont les suivants : les Huîtrières du château de Bélon, à Riec-sur-Bélon, proposent samedi et dimanche, une randonnée (gratuite) de 9 km sur le GR 34 le long du Belon ; une visite commentée des huîtrières de Belon accompagnée d'une dégustation de six huîtres accompagnée de vin blanc (entrée : 7,50 €).

La ferme Kerguelen légumes project, à Saint-Pol-de-Léon, propose aujourd'hui, et samedi, à partir de 10 h 30, une visite de ses cultures légumières bio (5 € par adulte et 3,50 € à partir de 6 ans ; sur réservation au 06.23.73.67.05).

Dans le Finistère, les premiers rendez-vous sont les suivants : les Huîtrières du château de Bélon, à Riec-sur-Bélon, proposent samedi et dimanche, une randonnée (gratuite) de 9 km sur le GR 34 le long du Belon ; une visite commentée des huîtrières de Belon accompagnée d'une dégustation de six huîtres accompagnée de vin blanc (entrée : 7,50 €).

La ferme Kerguelen légumes project, à Saint-Pol-de-Léon, propose aujourd'hui, et samedi, à partir de 10 h 30, une visite de ses cultures légumières bio (5 € par adulte et 3,50 € à partir de 6 ans ; sur réservation au 06.23.73.67.05).

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Service social maritime. Au plus près des gens de mer

De Plestin-les- Grèves à Étables-sur-Mer Brigitte Luce, Marie-Pierre Kergantuil et Martine Billien, oeuvrent pour ceux et celles qui vivent de la mer. Elles nous parlentde leur quotidien.

Source : Le Télégramme par Armelle Menguy

De qui vous occupez-vous ?

Nous sommes là pour les marins, actifs comme pensionnés, à la pêche et au commerce, leurs veuves ; les jeunes du lycée maritime... Et nous fonctionnons sous couvert associatif sur toute la France, de Dunkerque à Ajaccio. Le siège du service social maritime est à Nantes.

Vous êtes dans le milieu depuis longtemps toutes les trois. Il y a une raison ?

À quels plus gros problèmes êtes-vous confrontés ?

Quelle évolution dans votre quotidien ?

Certains hésitent encore à venir... Que pouvez-vous leur dire ?

Nous sommes là pour faire valoir leurs droits, les conseiller... Martine Billien est notre assistante administrative. Elle est leur première interlocutrice, le premier relais. Nous les aidons à plusieurs titres : comment obtenir une aide pour le chauffage en fait partie. Il faut aussi qu'ils sachent que notre fonctionnement est financé par eux, entre autres. C'est sur leur fiche de paie ! Et on a un rôle d'interface important entre eux et l'administration. On est beaucoup dans la proximité ici, c'est une force. Pratique Service social maritime ou SSM ; siège à Saint-Quay-Portrieux sur le terre-plein du nouveau port ; antennes à Paimpol et Erquy. Saint-Quay-Portrieux, tél. 02.96.70.92.59 ; Erquy, tél. 02.96.72.14.48 ; Paimpol, tél. 02.96.20.94.18.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Le 25 septembre 2013

Disparition d’un ostréiculteur en mer. Un important dispositif de recherches mis en place.

Le mardi 24 septembre, vers 22h00, le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage d’Etel (CROSS Etel) est alerté d’une inquiétude sur un employé ostréicole.

Cet homme âgé d’environ 45 ans était parti de Bource-Franc Le Chapus en fin de matinée à bord d’une barge ostréicole le Tlaloc. Il allait sur un parc ostréicole au large de Port-des-Barques et devait rentrer en début d’après-midi.

Source : Préfecture maritime

Le CROSS Etel met immédiatement en place un dispositif composé de moyens nautiques, terrestres et aériens :

- deux vedettes de la SNSM : La Tremblade et La Rochelle ;

- des patrouilles terrestres de pompiers et de gendarmes ;

- l’hélicoptère Dauphin de la marine nationale.

La barge ostréicole Tlaloc est relocalisée vers 23h00 par l’hélicoptère Dauphin grâce à une réquisition faite sur le téléphone portable de l’employé ostréicole. Suite à une investigation du plongeur de l’hélicoptère aucune personne n’est trouvée à bord ni aux alentours de la barge.

Les recherches en mer ont été suspendues à 3 heures du matin. Elles ont repris mercredi 25 septembre à 8h00 avec un dispositif composé uniquement de moyens nautiques compte tenu de la météo (épais brouillard – visibilité très mauvaise) : un zodiac des pompiers, un moyen nautique de la gendarmerie, les deux vedettes de la SNSM de la Tremblade et de La Rochelle. Elles se sont poursuivies cet après-midi avec des recherches effectuées par l’hélicoptère Dragon 17 de la sécurité civile et le Dauphin de service public de la marine nationale.

----------------------------------------

Crach (56). Un employé ostréicole disparu devant L’Île-d’Oléron

Un ostréiculteur dont l’employeur est basé à Crach dans le Morbihan est porté disparu, depuis mardi après-midi, devant L’Île-d’Oléron.

Source : Ouest France

Source : Ouest France

Les recherches sont toujours en cours. L’homme de 45 ans avait quitté mardi la commune de Bourcefranc-le-Chapus, au pied du pont de l’île, côté continent, pour rejoindre en barge son exploitation, au large de Port-des-Barques, un peu plus au nord. En fin d’après-midi, l’employeur, sans nouvelles, a donné l’alerte.

D’importants moyens ont été engagés par la préfecture maritime. Deux vedettes SNSM, un hélicoptère de La Rochelle, ainsi que des patrouilles de sapeurs-pompiers, à terre. Vers 22 h, les secours ont retrouvé le téléphone portable du disparu sur la barge, bien amarrée près de l’exploitation ostréicole.

L’homme aurait donc pu tomber à l’eau dans le courant de l’après-midi. Interrompues une partie de la nuit, les recherches ont repris ce matin, mais sans hélicoptère, pour cause de mauvaise visibilité.

-----------------------------------------------

Un ouvrier ostréicole porté disparu depuis mardi soir

Un ouvrier ostréicole d'une quarantaine d'années est porté disparu depuis hier soir au large de Port-des-Barques, à 50 km au sud de La Rochelle. Un chaland a été retrouvée dans un parc à huîtres vers 22h50, grâce à la localisation du téléphone portable du disparu.

Source : France 3 Poitou-Charentes par Bernard Dussol

L'homme a disparu alors qu'il travaillait seul sur un chaland qui a été retrouvé vide aux alentours de 23 h hier soir. Il s'appelle Thierry Bordas et il était employé chez un ostréiculteur d'origine bretonne installé à Marennes-Oléron. C'est son patron qui a prévenu les secours en ne le revoyant pas revenir à l'heure convenue.

Envoyés sur place, des bateaux de la SNSM ont fouillé la zone sans succès. Les recherches se sont poursuivies toute la journée mais Thierry Bordas reste introuvable et les chances de le retrouver vivant s'amenuisent d'heure en heure.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Le 24 septembre 2013

Marseille : les écaillers en compétition demain

Les écaillers sont les garants de la réputation de leur maison. Directement en contact avec les consommateurs, ils jouent un rôle essentiel pour faire connaître et apprécier les fruits de mer.

Source : La Provence par Pierre Psaltis

La 13e édition du championnat de France des écaillers se déroulera demain sur le Vieux-Port. Le Comité national de conchyliculture a choisi la Capitale européenne de la culture pour ce concours qui trouve un écho particulier dans le patrimoine gastronomique marseillais. Au programme de cette journée : des dégustations gratuites d'huîtres du littoral français, une vente d'huîtres par les ostréiculteurs eux-mêmes, des démonstrations d'ouverture d'huîtres par des professionnels et, point d'orgue de la journée, la 13e édition du championnat de France des écaillers, qui se déroulera de 14 h 30 à 17 h 30.

Les 14 meilleurs compétiteurs de l'Hexagone ont été sélectionnés sur la base des résultats obtenus aux concours régionaux.

Les étapes du concours

Le championnat se déroulera en deux épreuves. D'abord la vitesse : les concurrents doivent ouvrir 50 huîtres creuses et 50 huîtres plates, en un minimum de temps. Une pénalité de quatre secondes est appliquée pour toute huître mal ouverte, retournée ou avec écailles. Ensuite la présentation : les concurrents devront obligatoirement se servir du plateau qui leur est fourni ainsi que de la glace, et le cas échéant, des algues et des citrons mis à leur disposition.

Chacun d'entre eux reçoit gratuitement une marchandise identique, d'origine française, nécessaire à la réalisation de la présentation. Elle comporte obligatoirement au moins des huîtres creuses, des huîtres plates, des moules ainsi que des palourdes ou praires, crevettes ou langoustines et éventuellement d'autres coquillages ou crustacés. Le temps imparti pour la réalisation du plateau est de 20 minutes. Le concurrent qui aura obtenu le plus grand nombre de points sur les deux épreuves sera déclaré champion de France des écaillers et concourra pour le championnat d'Europe.

Les coulisses du Championnat des France des Ecaillers

A cette occasion, le Comité National de conchyliculture (C.N.C), met l’huître à l’honneur durant une journée pleine de saveurs, placée sous le signe de la convivialité, du partage et de la gastronomie !

- Dégustations gratuites d’huîtres du littoral français et vente d’huîtres par les ostréiculteurs.

Le championnat de France des écaillers a non seulement pour intérêt de mettre à l’honneur la filière conchylicole mais, surtout de valoriser le métier d’écailler. Les écaillers ont une influence très importante sur la réputation des établissements gastronomiques. Directement en contact avec les consommateurs, ils jouent un rôle essentiel pour faire connaître et apprécier les fruits de mer.

- Démonstrations d’ouverture d’huîtres par des professionnels,

- Point d’orgue de la journée : la 13e édition du Championnat de France des écaillers, qui se déroulera de 14 heures 30 à 17 heures 30. Un concours réservé aux professionnels. Ce championnat permet ainsi de valoriser un métier trop peu connu. Une occasion d’aller à la rencontre du grand public et de montrer ce qu’est vraiment le métier d’écailler.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Quimper. Meralliance de nouveau à l'honneur

L'entreprise agroalimentaire quimpéroise vient de remporter le 1er prix des Trophées des Comités d'entreprise (CE) qui récompense sa politique sociale.

Source : Côté Quimper

Meralliance se revendique numéro 1 français sur le marché du saumon et des poissons fumés et marinés...

La politique sociale du groupe agroalimentaire Meralliance vient de nouveau d’être récompensée. Il s’agit de la seconde fois cette année. Mercredi 18 septembre, son comité d’entreprise (CE) du site de Quimper a déroché le 1er prix des Trophées des CE, précise la direction du groupe dans un communiqué.

Ce prix vient saluer trois types d’actions sociales, mis en place par le CE, contribuant au mieux-être au travail. Depuis 2004, il existe au sein de l’entreprise quimpéroise une commission sociale chargée d’apporter un soutien financier à travers des prêts adaptés. « Un fonds spécial d’entraide est également mis à disposition par l’employeur pour aider les salariés en grande difficulté », rappelle Meralliance.

Fonds spécial d’entraide

Le CE de l’entreprise peut aussi apporter aux salariés un soutien moral et juridique avec l’aide d’une assistante sociale. Enfin, depuis quatre ans, « en lien avec des producteurs locaux, le CE peut proposer aux salariés d’acheter à prix préférentiels viande et poisson, explique la direction dans son communiqué. Le CE avance les fonds auprès des fournisseurs laissant la possibilité aux salariés d’un paiement différé et en plusieurs fois. »Et de conclure : « À ce jour, environ 50 personnes ont eu recours à la commission sociale et une dizaine a bénéficié du fonds spécial d’entraide. »

Avenue de Kéradennec, 29000 Quimper, France

Quimper. Armoric, spécialiste du saumon fumé, recrute 150 CDD

La fin d’année est toujours une période de forte activité pour Armoric à Quimper (Finistère). La société renforce ses équipes de septembre à décembre. Elle envisage de procéder à 150 recrutements en contrats à durée déterminée d’ici à la fin de l’année.

Les postes à pourvoir sont des postes d’opérateurs de production, dans les ateliers de filetage (manutention, mise sur grilles, parage du poisson) et de reconstitution (tranchage, pesée et mise sur plaques), dans une atmosphère en froid positif.

Armoric s’associe à Pôle emploi et propose ainsi des tests de recrutement basés sur les habiletés aux postes. Une méthode qui permet d’aborder autrement le recrutement en ne tenant pas compte du niveau d’expérience et de diplôme.

Contacts : Pôle emploi ou le service recrutement de Meralliance Armoric (tél. 02.98.64.72.84)

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Marins. La CGT craint la fin de la retraite à 55 ans

La CGT Marins craint une réforme du système de retraite de l'Énim. Un rapport adopté par le Sénat recommande en effet de « moduler » selon la pénibilité l'âge de départ à la retraite des marins, fixé actuellement à 55 ans.

Source : Le Télégramme

« La grande variété des conditions de travail selon les secteurs et les professions et leur évolution grâce aux progrès technologiques, m'amènent à penser que le départ à la retraite à 55 ans n'est pas toujours justifié ».

« La grande variété des conditions de travail selon les secteurs et les professions et leur évolution grâce aux progrès technologiques, m'amènent à penser que le départ à la retraite à 55 ans n'est pas toujours justifié ».

« Méconnaissance des réalités »

Les propos du sénateur UMP Philippe Delattre, auteur d'un rapport sur le régime de retraite et de sécurité sociale des marins, n'ont pas vraiment séduit la CGT Marins. Selon l'élu du Val-d'Oise, « une analyse de la pénibilité par secteur pourrait permettre de mettre en place une modulation de l'âge de la retraite selon le critère de pénibilité. »« C'est méconnaître les réalités des métiers, on parle de moderniser le système mais ça ne doit pas se faire au détriment des conditions de travail déjà difficiles ou de l'âge de départ à la retraite », s'emporte Youenn L'Helgoualc'h, secrétaire du syndicat des Marins CGT. Une telle réforme touchant aux acquis est donc jugée « inacceptable ».Pourtant, le syndicaliste reconnaît sans mal les difficultés du système de l'Énim. « Le déséquilibre démographique est très important, avec quatre retraités pour un cotisant : les cotisations ne constituent plus que 10 % du budget, le régime est financé à 90 % par le régime général et interrégimes », décrit-il.

Des Français à bord

La solution principale du problème, à ses yeux, est la défense de l'emploi français sur les navires, pour augmenter le nombre de cotisants. « Il n'y a, par exemple, plus qu'une poignée de Français sur notre flotte de commerce : le reste des équipages est constitué de non-communautaires qui naviguent dans des conditions nous ramenant cinquante ans en arrière », martèle Yves L'Helgoualc'h. Et de dénoncer le dumping social qui se retrouve aussi selon lui à la pêche ou à l'offshore.Le syndicaliste en appelle donc à une véritable Europe sociale, rappelant que le Traité de Rome de 1957 prônait « l'égalisation des régimes sociaux dans le progrès ».

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Poullaouen. Appel à la grève chez Marine Harvest

Les négociations sont compliquées entre la direction de Marine Harvest et les représentants du personnel. Alors qu'une réunion avait lieu ce matin à Landivisiau au sujet de la fermeture des usines de Poullaouen (29) et Châteaugiron (35), la CGT vient de faire savoir qu'un appel à la grève a été lancé pour demain vendredi ainsi que pour la nuit de dimanche à lundi. Le syndicat explique cela par "un profond désaccord survenu ce matin", sans plus de précision. La prochaine réunion avec la direction est prévue mercredi. Source : Le Télégramme

Marine Harvest recrute... juste avant de fermer

Une usine se préparant à fermer définitivement ses portes dans moins de six mois recrute des salariés par dizaines. Sur le papier, cela paraît complètement incongru. C'est pourtant bien la réalité de Marine Harvest.Depuis dimanche, la saison du saumon est lancée. En 2x8 habituellement, l'usine fonctionne désormais en 3x8 avec une équipe de nuit. Si la montée en puissance est progressive, l'entreprise recherche déjà activement du personnel pour suivre le rythme intense, à l'approche des fêtes de fin d'année. Comme pour chaque saison, elle compte sur des intérimaires. Et visiblement, ce n'est pas simple à trouver.

Source : Le Télégramme

Une quarantaine de salariés recherchés

En plus du circuit habituel, l'agence d'intérim mandatée, Adecco, vient ainsi de déposer des annonces aux caisses des grandes surfaces du secteur. Dessus, on peut lire : « Urgent. Recrute ouvriers agroalimentaires pour la saison du saumon sur Poullaouen. Mission jusqu'à fin décembre. À pourvoir rapidement. »« Cela varie d'une semaine à l'autre mais actuellement, on cherche une quarantaine de personnes », indique-t-on chez Adecco. Pas que de quoi surprendre Michel Crespin, représentant du personnel à Marine Harvest. « En pleine saison, l'effectif de l'entreprise double quasiment. On passe de 280 à 450 environ. Là, c'est peut-être plus compliqué à trouver compte tenu du contexte. Certains redoutent sans doute de ne pas être payés », indique-t-il.L'absence de perspectives à long terme peut également jouer. Chez Adecco, on n'en est pas convaincu. « Chaque année, des salariés faisaient la saison sans espoir d'embauches. Et les gens connaissent la situation actuelle. On leur conseille d'y aller malgré tout. C'est toujours ça de pris », précise l'agence d'intérim qui, elle aussi, sera forcément impactée par la fermeture de l'usine.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Rencontre nationale des acteurs de la gestion intégrée des zones côtières

Montpellier, vendredi 27 septembre 2013

Maison des Etudiants de l’Université de Montpellier

Avenue Raymond Dugrand (site Richter)

La GIZC, une démarche pour le développement durable des activités littorales

Cliquer Ici pour plus d'informations

Le 23 septembre 2013

Misez sur le local...

Des moules du Bassin à la cantine

Vendredi la cuisine du collège Jean Verdier, produisant tant pour le collège que les restaurants scolaires de l’école primaire (maternelle et élémentaire) a proposé un menu moules-frites, moules du bassin d’Arcachon.

Source : Sud Ouest

Source : Sud Ouest

Ce menu a été proposé dans le cadre d’un partenariat avec le Comité départemental des pêches maritimes et des élevages marins de la Gironde (CDPMEG) ; Alica Khayati, représentant le CDPMEG, qui s’était déplacée à Audenge, explique « l’idée est de favoriser l’approvisionnement des restaurations collectives du territoire (Pays Bassin d’Arcachon et Val de l’Eyre) avec des produits locaux et de saison.

Actuellement les poissons pêchés par les pêcheurs girondins partent à l’étranger ou ailleurs en France mais pas dans les restaurants pour les enfants…

Produits locaux et de saison

Aujourd’hui quatre communes sont intéressées pour travailler, au cas par cas, de septembre 2013 à juin 2014, au développement des produits locaux ; il s’agit d’Audenge, Biganos, Lanton et Saint-Magne… Parallèlement il y aura un travail auprès des élèves sur la sensibilisation sur la pêche locale (où, par qui, comment, et l’arrivée dans l’assiette).

Aujourd’hui c’est le lancement et, la mise en avant des produits moules et palourdes pêchées par les pêcheurs du Bassin et commercialisées tant chez les restaurateurs que les poissonneries. Actuellement quinze pêcheurs sont autorisés à pêcher les moules et cinq le font régulièrement, par dragage sur des récifs très localisés pour une production annuelle de 600 tonnes durant la saison de juin à octobre.

Une formation sera organisée à destination des équipes des cuisines pour le développement des produits bio et locaux dans la restauration collective. Les financeurs de cette opération sont le groupe FEP axe 4 (fonds européen pour la pêche), Conseil général et régional, l’État et le comité des pêches.

Françoise Mahieu, agent comptable du collège, ajoute « le but est de mettre en place une régularité de travail avec la pêche du bassin d’Arcachon en fonction de la saisonnalité des produits ».

Voir aussi : Découvrez et savourez nos moules et nos palourdes

Voir aussi : Découvrez et savourez nos moules et nos palourdes

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Cinq cents produits locaux disponibles en drive à Vannes

Gwenaël de Kersabiec s'apprête à ouvrir un Locadrive, à Vannes. La méthode s'inspire de la grande distribution, avec une approche de la consommation très différente.

Source : Ouest France par Denis Riou

L'enseigne Locadrive orne un bâtiment derrière le parking d'Europcar, zone du Prat, à Vannes. Les chambres froides et les rayonnages ont meublé cette semaine ce local industriel de 200 m2. Les premières livraisons des fournisseurs de ce drive, spécialisé dans les produits alimentaires fermiers ou de fabrication artisanale ont commencé.

Gwenaël de Kersabiec s'est fait quelques petites frayeurs quant à sa capacité à tenir son calendrier. « Les premiers clients pourront passer commande à partir de lundi. Ce même jour, j'ai prévu une inauguration publique avec quelques producteurs qui devraient procéder à des dégustations de leurs produits », sourit le jeune entrepreneur, issu de la logistique. Premières livraisons prévues le mercredi 25.

Une cinquantaine de producteurs

Sur le site internet locadrive.com, ce trentenaire a renseigné les fiches des quelque 500 produits qu'il se prépare à commercialiser. Fruits et légumes, viande, yaourts, glaces, pâtes, l'initiateur de ce drive, qui tourne délibérément le dos à la grande distribution, a démarché une cinquantaine de producteurs locaux.

« Ils sont essentiellement morbihannais. Pour quelques articles qui me manquaient je suis sorti du département, mais pas très loin. Il fallait que mes fournisseurs puissent me livrer à Vannes sans que cela ne se répercute sur le prix. »

Dès qu'il a eu l'idée de son Locadrive, en s'inspirant d'une initiative de la chambre d'agriculture de Bordeaux pour encourager les circuits courts, Gwenaël de Kersabiec a privilégié qualité et originalité, production à taille humaine avec une autre philosophie de la consommation.

« J'ai été très étonné par la richesse et la diversité des fabrications locales. Il s'agit souvent de personnes seules ou de toutes petites structures. La créatrice de glace par exemple a développé cette activité à partir du lait de sa ferme. A Arradon, j'ai trouvé un producteur qui fume son saumon. Pour les produits de la mer, j'ai trouvé une conserverie à Groix. »...

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Le premier drive fermier de Normandie se lance avec quinze agriculteurs

A l'heure où les grandes surfaces ouvrent toutes leurs *« drive »*, des agriculteurs se lancent eux aussi dans l'aventure. Ils ont lancé le premier drive fermier de Normandie. Depuis le 20 septembre, il est possible de retirer sa commande au lycée agricole de la Baie, partenaire du projet depuis sa naissance.

Source : Ouest France

A l'origine, un constat simple : « Les modes de consommation changent », note la présidente de l'association, Isabelle Lottin. Si ce mode d'achat a du succès auprès des consommateurs qui cherchent à gagner du temps, « l'attrait pour les produits locaux ne cesse lui non plus d'augmenter et traduit un besoin de reconnexion à une alimentation de qualité et dont l'origine est mieux connue. »

Le système existe dans deux autres régions, la Gironde et le Jura. Désormais, « les consommateurs de la Baie du Mont-Saint-Michel vont pouvoir trouver une réponse à ces deux attentes en faisant leurs courses de produits fermiers et artisanaux locaux en ligne ».

L'association gère le site Goutez fermier. Les clients peuvent y choisir fruits, légumes, viandes, charcuterie, produits laitiers, confitures, boissons et autres produits locaux issus d'une quinzaine d'exploitations du secteur. En payant en ligne avant le mercredi, on peut récupérer sa commande le vendredi suivant au lycée, premier point de retrait. Un second est envisagé à Avranches....

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Hauteville-sur-Mer. Pollution des eaux : les huîtres et les moules interdites sur 4 communes manchoises

Source : Ouest France

L’arrêté préfectoral est tombé samedi à la mairie d’Hauteville : le ramassage des huîtres et des moules est interdit dans le canton sur toute la zone 50-18 de Bricqueville sur Mer et notamment dans le canton sur, Hauteville, Montmartin et Annoville, Lingreville échappant à cette interdiction, suite à la pollution des eaux de mer. Des prélèvements réalisés par Ifremer, institut de recherche pour l’exploitation de la mer, ont montré une pollution, des traces de matières fécales. L’interdiction concerne moules et huîtres, « mais, souligne Jacques Duret, maire d’Hauteville, pas les bivalves fouisseurs comme les coques, praires et palourdes. »

Les gendarmes ont fait de la prévention dimanche auprès des pêcheurs. Lundi, l’interdit n’était pas levé.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Elevage de trépang : Une production de 4 millions de juvéniles prévue en 2014

Les techniciens du WWF avancent que le taux de survie de l’holothurie mise en grossissement au niveau des pêcheurs est de 75%.

Source : Agir pour Madagascar

L’holothuriculture ou l’élevage de trépang est bel et bien adoptée dans plusieurs villages des pêcheurs dans la région du Sud-Ouest de Madagascar. « Cette partie de l’île est le seul endroit favorable à ce genre d’activité », a soulevé Gaëtan Tsiresy, un chercheur océanographique au sein du WWF lors d’une conférence organisée par cette entité dans le cadre de la semaine de la Mer qui s’est tenue hier au Café de la Gare à Soarano. « Une société privée portant l’enseigne d’Indian Ocean Trépang vient de s’implanter dans cette région pour mener un projet pilote en matière d’holothuriculture. Elle prévoit de produire 4 millions de juvéniles de trépang en 2014 », a-t-il enchaîné.

Taux de survie. Notons que des organisations non gouvernementales travaillent en partenariat avec cet opérateur local pour la facilitation de la mise en ouvre de ce projet au niveau des pêcheurs. « Elles achètent les juvéniles de trépang auprès de la société et les revendent ensuite à crédit aux 37 groupes de pêcheurs ciblés. Ces derniers effectuent le remboursement après la première commercialisation de leurs produits », a-t-il expliqué. Indian Ocean Trepang projette de remettre 30% de sa production aux pêcheurs ciblés en vue d’un grossissement de l’holothurie dans le cadre de ce projet pilote. Il faut savoir que le cycle d’élevage de trépang est en moyenne de sept mois. Les techniciens prévoient que son taux de survie est de l’ordre de 75%. Le prix du trépang varie entre 3 000 Ariary et 6 000 Ariary suivant sa taille auprès des pêcheurs. La majorité de la production est destinée à l’exportation.

Algue rouge. A part l’holothuriculture, la région du Sud-Ouest est également favorable à l’exploitation d’algues. Initié par l’IHSM de Toliara et de la société Biomad en 1989 à Songeritelo, la culture d’algues rouges est maintenant une activité génératrice de revenus pour les pêcheurs. Plus de 400 ménages la pratiquent déjà. Les femmes s’y mettent aussi. L’algoculture est praticable pendant toutes les saisons. « Cette activité contribue à la diminution des pressions sur l’écosystème et à la reconstitution de cet écosystème en une nouvelle zone de pêche », a fait savoir Gaëtan Tovondrainy, un autre chercheur au sein de WWF. Mai elle a été abandonnée en 2002 et puis relancée par la société Copéfrito et le programme PACP huit ans après. L’espèce cotonii rouge introduite de Zanzibar a été lancée.

Navalona R dans Midi Madagasikara

Pour plus d'informations : Community-based Aquaculture par Blue Ventures : Sea Cucumber and Seaweed Farming in Southwest Madagascar

Pour plus d'informations : Community-based Aquaculture par Blue Ventures : Sea Cucumber and Seaweed Farming in Southwest Madagascar

---------------------------------

Menabe: L’élevage de crabes pour bientôt

Parmi les trois priorités du nouveau chef de région du Menabe, Gilbert Romain, installé officiellement hier à Morondava, la relance économique figure en bonne place. Celle-ci s’articule autour de secteurs phares de la région. Le projet d’élevage de crabes et de concombres de mer ainsi que la culture d’algues est donc en bonne voie avec l’entreprise Copefrito de Toliara.

Source : Agir pour Madagascar

Copefrito sera à Morondava vers fin septembre-début octobre pour lancer ce projet à Belo-sur-mer dont les études et le financement sont déjà bouclés. Ce partenariat de la région avec le secteur privé se fait également avec l’ONG Blueventures. Rappelons que les crabes font partie des ressources naturelles du Menabe issues des mangroves. Les pressions humaines sur les mangroves les menacent et c’est pour cette raison qu’un projet qui vient d’être clôturé a passé le relais récemment au WWF pour la gestion durable de ces ressources. L’idée est notamment de réduire le taux de mortalité des crabes entre la collecte jusqu’au marché. L’élevage évoqué plus haut initié par la région et le secteur privé s’inscrit aussi dans cette gestion durable. Il en est de même pour les concombres de mer. Ces produits sont notamment demandés en Europe et surtout en Asie. Les crabes vivantes se vendent nettement plus chers en Asie que la chair de crabes en Europe.

Source : Agir pour Madagascar

Copefrito sera à Morondava vers fin septembre-début octobre pour lancer ce projet à Belo-sur-mer dont les études et le financement sont déjà bouclés. Ce partenariat de la région avec le secteur privé se fait également avec l’ONG Blueventures. Rappelons que les crabes font partie des ressources naturelles du Menabe issues des mangroves. Les pressions humaines sur les mangroves les menacent et c’est pour cette raison qu’un projet qui vient d’être clôturé a passé le relais récemment au WWF pour la gestion durable de ces ressources. L’idée est notamment de réduire le taux de mortalité des crabes entre la collecte jusqu’au marché. L’élevage évoqué plus haut initié par la région et le secteur privé s’inscrit aussi dans cette gestion durable. Il en est de même pour les concombres de mer. Ces produits sont notamment demandés en Europe et surtout en Asie. Les crabes vivantes se vendent nettement plus chers en Asie que la chair de crabes en Europe.